王定国边走边唱,徒走二万五千里

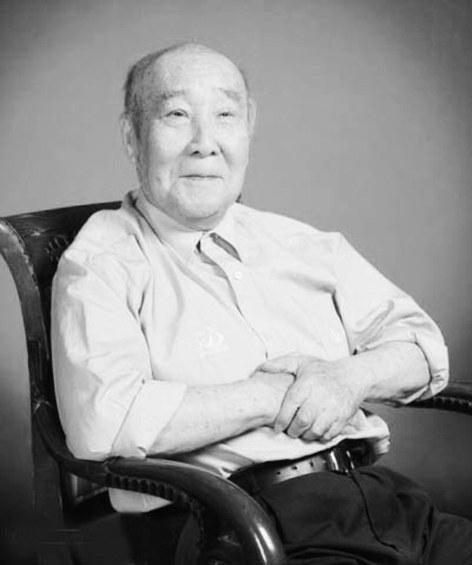

王定国,“延安五老”之一谢觉哉的夫人,生于1913年,是健在的年龄最大的女红军。她1933年加入中国共产党,1934年随红四方面军参加长征。新中国成立后,任最高人民法院党委办公室副主任,第五至七届全国政协委员。2009年9月,被评为双百人物之一。

从童养媳到女红军

王定国的原名叫王乙香,1913年2月出生在四川省营山县的一个佃户家庭。困苦的生活迫使她早早地挑起了重担,六七岁的她,就要到卖担担面的面食馆推磨挣钱。

那时,军阀混战,民不聊生。王家也难逃噩运。由于没有粮食,她的妹妹被活活饿死了,父亲也因过重的压力病故了。无奈的母亲卖掉了她三岁半的二弟,才安葬了她的父亲。为了活下来,只好把她给了邻村的李家当童养媳。

获得自由的王乙香改名王定国,配合农民协会四处宣传放脚、剪发、男女平等三件事,让妇女劝男人不吸鸦片,动员妇女参加农民协会。

1933年10月,许世友率红九军解放营山,王定国参加了红军,12月加入中国共产党,先后任县苏维埃政权内务委员会主席、红四方面军妇女独立营营长、川陕苏区保卫局妇女连连长,为红军送弹药、清剿土匪,拿过枪、上过战场……

如果说一个人从平凡到伟大有一个起点,入党就是王定国的起点:“从那天起,我就只有一个想法,跟党走,不掉队!”

五过雪山三过草地

1935年3月,王定国调入红四方面军政治部前进剧团,自此开始了艰苦卓绝的长征路。

长征,一个震撼世界的艰难征程。在王老记忆中,牺牲与战斗永不磨灭:“草地我走了3遍,翻了5座大雪山,我们文工团要做宣传鼓动工作,行军途中跑前跑后,走的路远不止二万五千里,应该是一倍以上。”王老在雪山上还冻掉一个脚趾头,“用手一拨,趾头就掉了,也不疼也不流血。”

王老记得:“百丈关战斗,当时敌人把路全都堵住了,不让我们走,牺牲了很多人。剧团的人也参战,我们枪很少,大家都背着乐器赶路,手里有扁担之类的棍棒。也不是空手打仗,用棍棍棒棒打。”

艰苦卓绝这四个字,对长征中的女红军来说,考验更大。王老说:“过草地很艰苦,仗打得也很苦。敌人多,我们人少,打得好就赢了,打得不好,人就没了。”

革命路上有艰险,有时更会身临绝境。“我们想的,就是打开一条路,唯一目的就是和其他部队会合。男女没有什么区别,打仗时不是说女的留下男的打,而是大家一起打。”王老如此坚定。

过若尔盖草地时,王老的体重仅剩下50多斤,“要是胖的话,哪里过得来啊!踩到泥潭里就要陷下了。”除了面对敌人的围追堵截、雪山草地的严酷环境,饥饿、疾病、疲劳也是大敌。历经艰辛,王定国最终还是走出来了。

让王老铭记的是和毛泽东主席一起过草地,“毛主席和战士们一起行军,也不骑马,徒步前行,还一路用浓重的湘潭口音给大家鼓劲儿。”

王定国的这条路走得心里踏实,步履坚定。

在危难中鼓舞士气

王老曾这样回忆,“山高路险,道不好走,剧团走前面,当拉拉队,大家看了我们唱歌、跳舞,忘了疲劳和艰苦,就走得快了。”

仓德山是红军战士们翻越的第四座雪山。在那之前,战士们已经翻过了夹金山、梦笔山、长板山。雪山上空气稀薄,气候变化无常。上山时,还是阳光明媚,爬到半山腰就云遮雾罩,寒气袭人。等爬到山顶时,气温更是急转直下。爬上来时刚出了一身大汗,紧接着被冷风一吹,顿觉腰背冰凉。战士们的双手被冻得僵直,几乎抓不住木棍,耳朵也仿佛是要被冻掉一般。

就是在如此恶劣的环境下,王定国和剧团的战友们仍然坚持着为同志们鼓劲,他们用自己的歌声和呼喊唤起同志们的斗志:“打了胜仗以后,剧团要去慰问我们的战士,我们去唱唱歌,跳跳舞,欢迎归来的战士,他们就不想战斗的事了,忘记战斗的苦了。”

1936年1月中旬,剧团翻过夹金山到大炮山慰问红五军三十七团,那里人烟稀少,野兽很多,经过艰苦行军,走了整整两天两夜才赶到大炮山脚下的牦牛村。“三十七团指战员听说我们冒着风雪,长途跋涉来前沿阵地演出,高兴极了,提前为战友做饭、烧水,并派人前往迎接。演出时,风像刀子一样刮着战士们的脸,而脸部肌肉冻僵了,手脚冻麻了,可这喧闹的锣鼓声却振奋着每个战士的心。”王定国回忆。

生死追随不改初心

在王定国的一生中,更严峻的考验是在参加西路军作战那一时期。

“战斗中,我右腿被流弹击伤,剧团从士门到凉州时,我右腿又挨一枪,腿完全麻木了,天冷血流出来也冻成了冰,也不知道痛,包扎了一下照样行军。”王定国回忆说。

1936年12月5日,剧社奉命慰问从古浪突围出来的红九军,不料与马步芳部队遭遇。终因弹尽粮绝、寡不敌众,剧社余下的30多人被敌人抓入了牢房。

“白天,不见太阳;夜晚,不见月亮。房阴森森,人孤零零,只有豺狼把牢房。”多年后回忆起被俘的境况,王定国写下了这样的诗句。

岁月易逝人易老,但革命者王定国心随党走不觉老。

(人报)

刘天佑长征中的那些事儿

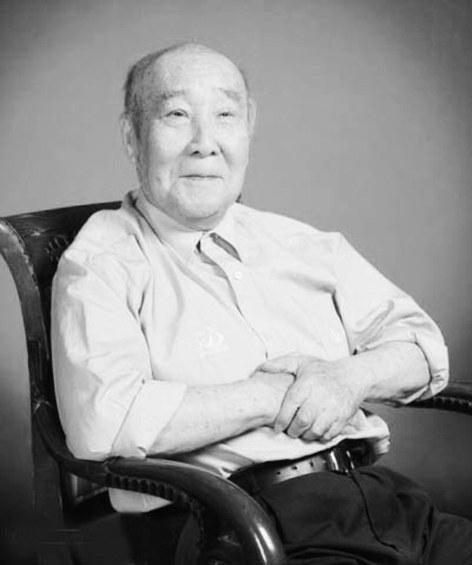

刘天佑,生于1916年,四川巴中人。1933年10月参加红四方面军,从事宣传工作,随后调到妇女独立团担任军事教员。1935年8月随部队长征,翻越雪山,两过草地,1937年初到达延安,1944年12月因病退伍。新中国成立后,在延安市八一敬老院休养。2006年1月27日,受到中共中央总书记胡锦涛的亲切接见和慰问。2009年9月23日,刘天佑在延安病逝,享年94岁。

17岁的孤儿参加了红军

刘天佑出生在四川省巴州县刘家大院一个贫困的农民家庭。9岁时,父母因病先后去世,她成了一个孤儿,靠给大户人家打零工、放羊维持生活。

那一年,17岁的刘天佑参加了红军,在红四方面军里搞宣传工作。1933年12月,她调到妇女独立团担任军事教员。1935年8月,跟随部队开始长征。

战友陷进草地没法救

1936年2月,张国焘执行南进计划,命令红四方面军翻越终年积雪的夹金山。

“我们开始爬雪山时已经是晚上10点多,看不清路,雪又深,只能一点一点地往上爬。”

刘天佑回忆说,“在翻山之前,团里领导一再告诫大家,爬山时不能说话,也不能笑,要防止雪崩。”

“越往上走,队伍越稀稀拉拉。当时是寒冬,山上风雪交加,战士们身上少衣,肚中没食,头疼缺氧。脚下处处是尺把深的积雪,如果一脚踩空,就会滚到山下。虽然喘不过气来,但谁也不敢休息,因为一坐下就起不来了。”

刘天佑随着红四方面军在长征中爬过一座雪山,过了两次草地。刘天佑说:“爬雪山虽然也艰苦,但一天就过去了,最难过的就是草地。”

她们把第一次过草地叫“过小草地”,虽然敌人多,但路还好点,五六天就过去了。第二次过草地就走了十几天,由于粮食紧张,她们每人只带5斤青稞炒面在身上。当时是白天黑夜都要行军。行军中,饿了,抓一点面,用冷水和着吃;渴了,就喝地上的脏水。

过草地时,天天都在下雨,战士们的衣服就没干过。黑夜中的沼泽地处处是危险,有一天晚上,走着,走着,就听见后面的人叫了一声,她回头看时,战友已陷进了沼泽中,只留下一个头,再看,整个人就不见了。看着自己的战友陷下去,她却没办法。“那时虽然没有敌人追击,但被草地吞食的战士太多了!”刘老难过地回忆。

(川社)

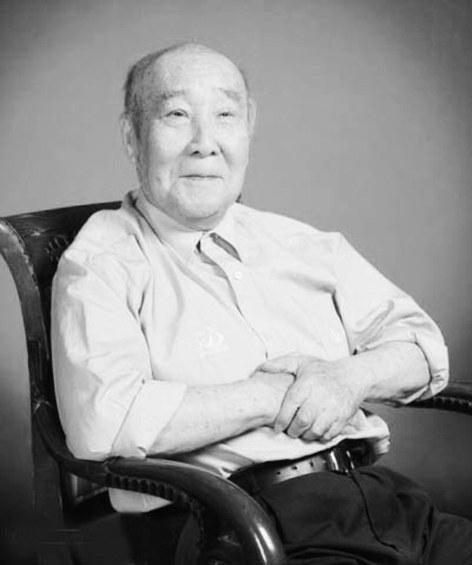

马兆祥的长征路

十三岁加入革命队伍

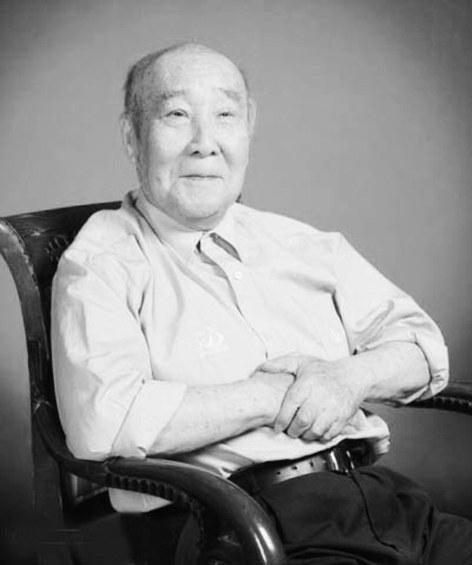

1919年8月,马兆祥出生在陕北安定县(现子长县)的一个农村家庭,是家里排行最末的孩子,因为家里的哥哥们热衷革命,1932年还在清涧县城第一高小上学的他,就被哥哥们的革命热情感染,嚷着要回去当红军。

就这样,在哥哥们的介绍下,马兆祥加入了中国共产党在革命根据地的少儿组织儿童团,那一年,他还不满13岁。

鲜血染红的长征路

第五次反围剿失败后,国民党100万大军继续向中央革命根据地中心区推进、围攻,形势越来越紧急。

1934年10月10日晚,中央红军开始作战略转移,马兆祥所在的红一军团各师、各团从瑞金县周围地区出发,开始向雩都河以北地区集结。

马兆祥所在的二师一直走在大部队的最后面,担任着阻击敌人的任务,当他们冲破敌人的层层封锁,到达湘江边时,中央军委机关已在敌人的炮火中渡过了湘江。

放眼望去,只见几十公里长的湘江岸边到处都是丢弃的机械。岸上,江边横七竖八躺满了牺牲的红军战士,湍急的湘江水已被红军战士们的鲜血染红。在马兆祥的回忆录里,详细记录了这段历史。

那时候马兆祥和先锋队的战士们年纪小,并不知道目的地是哪里,过了湘江以后,中央红军一直在黔桂湘一带转移。

1934年12月中旬,中共中央在黎平召开会议,红军开始向黔北行进,并于1935年1月占领了贵州北部的遵义城,1月15日,党中央在遵义召开了政治局扩大会议。

遵义会议之后继续北上。四渡赤水河,抢渡金沙江和大渡河,准备翻越雪山和过草地,中央红军最终摆脱了数十万敌军的围追堵截。

艰难跨越长征路

最让马兆祥难忘的,就是过草地时,茫茫的草地上人迹罕至,气候变化无常,一会晴空万里,一会又狂风暴雨,走了才十余天,战士们因病伤残减员很大。

他们不仅要帮战士们背武器弹药,还要扶着伤员。干粮早已经吃完,草地里的水又不能喝,他们渴得实在受不了,看见骡子和马撒尿,就赶快用罐子接住,稍微晾凉和沉淀后,喝了解渴。

靠着顽强的意志一路到达甘南,翻过了六盘山就到陕北了,战士们都看到了胜利的曙光,立即情绪高涨,热血沸腾,恨不得立即飞到陕北革命根据地去。然而对于马兆祥来说,对于家乡的渴望和期盼,是其他任何战士都无法体会的。

在纪念长征胜利80周年时,我们要缅怀马兆祥的长征精神,将老一辈陕北红军的长征精神一代一代传承下去。

(李梦倩)