1、王孝成书记(左一)、徐兴平主任(右一)等领导调研县河镇搬迁工作

3、晏坝镇搬迁群众变产业工人

4、谭坝搬迁群众在社区工厂就业

编者按 党的十八届五中全会,向全国发出全面建成小康社会的战斗号令!要求各级党委、政府在“十三五”期间,通过“脱贫攻坚”对生活在“一方水土养不起一方人”地方的贫困群众实施易地搬迁,彻底“挪穷窝、移穷业、断穷根”。对此,安康市汉滨区因地制宜精准施策,创造性地抓好落实。把易地扶贫搬迁作为一项治本性民生工程、全局性发展工程来抓,坚持集中安置、适度分散安置、完善脱贫措施、落实兜底保障、强化社区服务等措施,已让大部分居住在大山深处的贫困百姓“安居广厦”,实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标。不但率先给杜甫回了诗、还了愿,而且更向党委、政府和人民群众交出了满意答卷。

本报今选登汉滨易地扶贫搬迁工作的成功经验和做法。以期用典型引路,进一步推进安康影响全省乃至全国脱贫攻坚取得更大胜利。

综合施策:群众“搬得出”

汉滨区地处安康市中心城区所在地,总人口102万之多,总面积3646平方公里,但41%的地区属于地质灾害易发区,山区面积占总面积的90%以上。目前仍有贫困村231个,贫困户5.02万户15.3万人。属典型山区贫困(县)区之一,也是国家“十三五”脱贫攻坚核心主战场之一。

阳春三月,记者走基层。白天,漫步在陕南安康桃红梨白春暖花开的汉滨大地,见闻了易地搬迁带给一处处新农村变化日新月异、搬迁户生活喜气洋洋。夜晚,让指尖在键盘上飞舞,记录下一幕幕深山百姓讲述搬出来的致富希望和迁出来的幸福生活。

大竹园镇七堰社区林晓明、李发兰夫妻正在辛勤而快乐地经营他家开办的农家乐。2012年3月6日,林晓明夫妇曾与时任省长赵正永一起做客中央电视台《小崔会客》栏目,畅谈避灾扶贫搬迁带来的变化与感受让人至今记忆犹新。

谭坝镇松坝社区60多岁的赵某群老人,抱着孙子坐在自家两间三层的小洋楼前,一边沐浴着阳光的温暖,一边正和邻居们讲述,近日老家一村姑难产因交通不便未能及时送医院救治不幸身亡。她家如果不是早移民搬迁入住社区,也发生了类似事件!

据介绍:“她家原居住在远离社区十几里外不通公路的安沟村六组山坡上,全家8口人。三年前享受政府补助3万元的移民搬迁政策,在社区安置点自主建房。前年12月份左右,自己儿媳妇李某雪在楼顶嗮被子,不慎从楼上掉下来,当时在众邻居的帮助下及时送到社区医院救治无果,后又送到安康市医院、在凌晨三点又送到西京医院经过抢救才脱离生命危险。如果不是交通便捷,现在她家已无幸福可言……”

在松坝社区的汉滨区润恒电声科技有限公司生产车间,30多位女工人正在忙碌有序的进行“麦拉式小型喇叭”生产。据当日前来签订劳动合同的张友雪介绍:“她们全是搬迁户,经公司免费培训后即可来社区工厂上班,这样既能照顾家里老人又能接送小孩上学,生产生活两不误。每月除能拿到基本工资1200元外,还有按件计酬的奖金……

采访中,免费入住松坝社区交钥匙工程的困难户李永才老人、享受政府搬迁补助4万元在谭坝社区自主建房的搬迁户王厚平等人,均激动地表达了相同的心声:“现在国家政策好哇!让我们在生产生活中不但购物、出售农产品、出行、就医、子女上学方便,而且晚上村民们也能像城里人一样在社区休闲广场唱歌跳舞了……

据悉,这仅仅是汉滨区数万走出高山深谷的父老乡亲,彻底“挪穷窝、移穷业、断穷根”搬出致富希望,迁出生活幸福的一个缩影!

离开安康前,记者对话汉滨区搬迁办主任徐兴平。据其介绍,汉滨区易地扶贫搬迁采取综合施策让群众“搬得出”:一是补助标准。集中安置易地搬迁由原户均补助5万元调整为人均补助2.5万元,基础和公共服务设施配套由原户均补助4万元调整为人均补助2万;分散安置建房户均原来补助3万元调整为人均补助1.5万元,旧宅腾退复垦人均奖励性补助1万元。二是住房标准。建房面积按人均不超过25平方米的政策红线严格控制,以60、80、100平方米户型为主,最大不超过120平方米。鳏寡孤独、残疾人等特困单人户和2人户,符合集中供养条件的,按人均20平方米的标准,纳入迁入地敬老院、养老机构等由民政部门等实行集中供养;有一定劳动能力的特困群众,实行“交钥匙”工程,提供最大面积不超过60平方米的免费住房。三是控制建房造价。严格限定群众自筹资金量,坚持基本保障、功能配套、标准适当的原则,严格控制安置房建房造价在每平方米1500元以内,并明确建档立卡搬迁户人均自筹资金不超过2500元,户均不超过1万元。其他类型搬迁按原政策规定不变。

2016年汉滨区完成了省市下达的(脱贫)搬迁19442户,(其中同步搬迁1078户、4096人)73880人的阶段性年度目标任务。规划建设集中安置点(社区)115个,集中安置15554户,截止去年12月底,开工建设安置房19442套,达到入住条件12638套,并通过省市考核抽查。

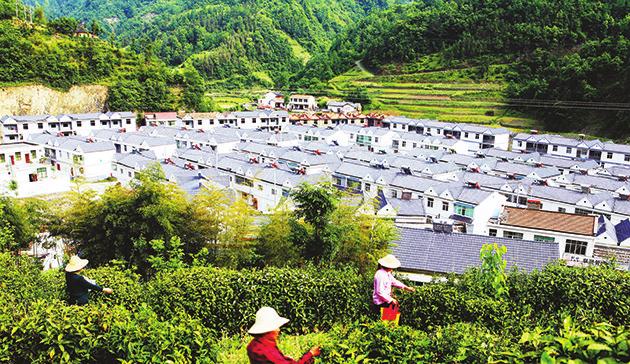

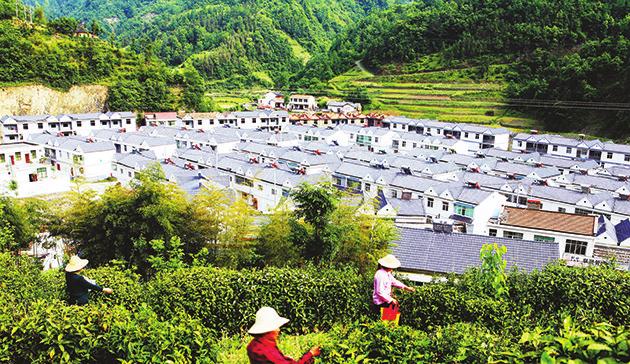

2017年汉滨区将完成移民(脱贫)搬迁安置12476户,30224人,其中避灾等同步搬迁安置任务1000户,3500人;完成2016年5893.5亩旧宅腾退复垦整治项目竣工验收报备,2017年度2500亩旧宅腾退复垦整治项目设计立项、招投标、开工实施等各项工作。大力推进进城入镇安置、跨区域安置和以就业促搬迁安置工作,提升完善农村社区,重点推进城区张滩中心社区、关庙东站、江北刘家沟、建民长岭、吉河马坡岭五个社区开工建设,继续完善江南江北两个万户移民(脱贫)搬迁安置社区建设工作。打造以县河红升、谭坝松坝等10个双示范社区。

多措并举:移民“稳得住”

移民搬迁是一项重大系统工程,微观上,涉及一家一户的家园重建,从根本上改变搬迁群众的生产生活方式;宏观上,关系一个地方生产、生活和生态空间的重构,从深层次改变区域发展能力和社会治理结构。对此,汉滨区多措并举让移民“留得住”。

一是三份协议一次签。在开展进村入户摸底调查过程中,与群众面对面一次签订搬迁协议、旧宅拆除复垦协议和脱贫致富协议,约定安置方式、安置房建设、交房时间,资金补助和兑付,旧宅基地腾退的时间和奖励,以及搬迁后的产业扶助、就业培训、帮困措施等,明确政府、搬迁群众的责任、权利和义务。二是三项规划一体编。在规划设计上,同步编制移民搬迁安置建设规划、基础设施和公共服务设施配套建设规划、脱贫致富规划,做到“三规合一”,为实现搬迁与脱贫衔接、生产与生活同步、安居与乐业统筹奠定基础。三是三类建设协调推。对照安置房建设进度要求,基础设施“小配套”一般应于安置房建成后半年内配套完善,达到入住条件,公共服务设施建设根据规划有序配套完善,同时协调推进产业和就业脱贫配套措施,通过三类建设协调推,为统筹实现搬得出、稳得住、能脱贫奠定坚实基础。四是三就措施配套跟。坚持“搬迁是手段,就业是核心,脱贫是目的”,在搬迁建设过程中全面落实就业、就医、就学三项核心脱贫措施,统筹谋划本地移民搬迁与脱贫致富的具体举措。五是三方力量同发力。以政府给力、群众努力、市场聚力为方向,全面发挥政府、市场和群众三支力量作用,不断增强合力。在脱贫致富上,充分发挥市场主体的带动作用,积极培育和引进产业大户、龙头企业、互助合作社等各类主体,发展产业、提供就业,发挥其带动脱贫作用,实现企业发展壮大和群众就业脱贫的双赢。

统筹推进:村民“能致富”

在搬出群众“能致富”方面采取统筹推进,全面加强“五个规范”。一是规范对象管理。对搬迁户签订的“三项协议”,完善“一户一档”等各类资料,真正做到以户定建抓住房、以户定业抓脱贫、以户定扶抓配套。二是规范政策管理。易地扶贫搬迁严格执行中、省关于面积、补助标准、成本造价、群众自筹等规定;避灾、生态同步搬迁执行《陕西省移民(脱贫)搬迁工作实施细则》相关政策标准;重大工程和城镇化搬迁由各镇办结合实际,制定规范完善的管理政策。三是规范资金管理。针对不同类型搬迁资金来源和管理使用的不同要求,各类资金既要各入其户、各建其账、各兑其人,又要有序汇集、规范使用、提高绩效。四是规范项目管理。全面落实项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制和终结审计制。五是规范后续管理。按照易地扶贫搬迁、避灾生态同步搬迁和其他类统筹搬迁三类对象,建好三本台账,通过建立“一户一策”、“明白卡”等方式,实现对搬迁入住群众的精细化和人性化管理,妥善解决搬迁群众入住后的生产、生活问题。确保搬迁群众在安置社区享有基本养老、就业、就医等社会保障权利,公平享受基本公共服务。

此外,坚持以点带面,着力培育“双示范”体系。按照搬迁与脱贫同步、安居与乐业并举的原则,在推进面上整体工作的同时,在全区范围内着力打造一批精品集中安置社区和产业配套园区“双示范”体系;进一步夯实镇办主体责任。按照“系统谋划、统筹推进、四化同步、一举多赢”的要求,统筹做好移民(脱贫)搬迁各项工作。严格督查考核奖惩。进一步完善检查督查通报制度,健全移民(脱贫)搬迁工作月检查统计、季督查问效、半年考核评比和跨年度验收“四位一体”监督检查机制,积极探索创建移民(脱贫)搬迁项目现场视频实时监控系统,加强对镇办移民(脱贫)搬迁工作的动态监管。通过专门抓、分级抓、分类抓以点带面,形成在全市乃至全省全国可复制、可推广的搬迁和脱贫工作示范经验。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!采访结束时,徐主任对记者坦言:2016年汉滨区易地扶贫搬迁工作虽首战告捷,但我们不敢有丝毫的松懈。展望未来,我们将严格按照区委、区政府脱贫攻坚会议要求,在区脱贫攻坚指挥部的统一部署下,不忘初心,撸起袖子加油干!抓好搬迁安置,用好用活“五种安置方式”,坚持集中安置、适度分散安置。抓好项目建设,在资金和布局上做到统筹谋划、全域发展,认真落实项目“四制”要求,切实抓好项目监管。加快移民搬迁,加快建设进度,把握移民搬迁政策,夯实责任、严格奖惩,确保目标任务如期完成。继续前进,不断研判工作中的困难和问题,修正不同地域、不同人群搬迁脱贫的产业精准规划,用好用活脱贫保证金,增强帮扶项目的可持续性和后劲,保持搬迁队伍的稳定和活力,提高考核管理工作的科学有效性,举全办之力,开拓创新,再接再厉,全面打赢脱贫攻坚战役中搬迁脱贫一批首战之仗。

(本报记者 单永昌)