编者按 由陕西省科协、陕西省扶贫办指导,陕西省农技协、陕西科普宣传教育中心、陕西继续教育大学、陕西科技报社支持创办的百名专家走基层培训部已经成立快3年了。3年来,培训部紧紧围绕将科普服务延伸至基层、开拓创新、不断提高科技服务质量的宗旨,开发精品课程,助力精准扶贫,全面服务我省现代农业发展,培训工作取得了一定成绩。

编者按 由陕西省科协、陕西省扶贫办指导,陕西省农技协、陕西科普宣传教育中心、陕西继续教育大学、陕西科技报社支持创办的百名专家走基层培训部已经成立快3年了。3年来,培训部紧紧围绕将科普服务延伸至基层、开拓创新、不断提高科技服务质量的宗旨,开发精品课程,助力精准扶贫,全面服务我省现代农业发展,培训工作取得了一定成绩。

成绩的背后离不开报社领导班子的倾力支持,离不开协办单位的大力帮助,更离不开西北农林科技大学、杨凌职业技术学院、杨凌老科协等单位一线农技推广专家的辛勤付出。

这些离退休的老专家们本可以不问世事,安享晚年,但他们深爱农业,不管年事已高,依然带病工作,个个争先恐后。我们在他们身上看到的是刻苦钻研、不求回报、实事求是的科学精神。本期专题报道主题是“农业实用技术培训活动中的专家们”——

“玩命玩命””搞科普的造林专家雷开寿

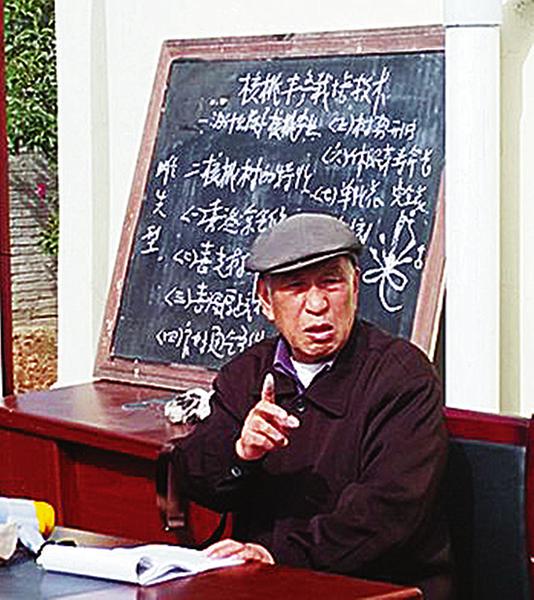

西北农林科技大学雷开寿教授,桃李满天下,虽然年近八旬,身患高血压、糖尿病,仍活跃在农村贫困山区,特别是胰岛素需低温储存,饭前定时注射,山区路途遥远,农村吃饭无定时,他都能克服,顺利完成每一次科技推广活动。老伴和同事们开玩笑:老雷,你身体好点再去吧,你哪是在工作,简直在玩命吗?

雷开寿治学严谨,做科普更是一丝不苟。2016年冬季,陕西科技报承办的三原县嵯峨乡核桃高产栽培技术培训,许多果农还没有吃完饭,雷老师一边等人,一边从他随身的布袋子里拿出自己印制的资料发给先到场群众。他指着资料上的一个个昆虫,这叫什么虫,那叫什么虫,只有识别这些害虫,才能对症下药。培训大队部地方简陋,他把黑板栽在水塔旁边;没有黑板檫,他就用旧抹布蘸点水来擦黑板。一堂2.5小时的课,他上了3.5小时,黑板满满写了13次。课后还不断地回答果农提出的问题。今年6月15日赴平利县八仙镇培训,中午2时从杨凌出发,晚上11时许才到达目的地,第二天上午培训,中午3时返回杨凌已到晚上10时许,随车年轻人都觉得困倦,而雷老师支撑了下来,却没有丝毫怨言。

雷开寿在教学上造诣深厚,深入浅出,广受好评。2017年科技之春期间,柞水县采集的培训需求是构树种植,找到这样专家不易,雷老师主动请缨,提前几天备课,带病坚持4天,完成了柞水、丹凤等地构树、核桃等科目的培训任务。

他扎实的基础理论,丰富的实践经验,深受历届学生和同行好评,先后被评为“陕西省有突出贡献的专家”“全国优秀教师”。退休至今,被9家企事业单位聘为技术顾问,举办各种林业培训200余场次,受培人员在上万人,2016年还荣获“中国老科协奖”。他用实际行动诠释着一位老科技工作者对造林事业的赤诚与热爱。

79岁站着讲课的雷宗中教授

雷宗中,杨凌职业技术学院教授,享受国务院政府特殊津贴国家有突出贡献专家,79岁的他参与陕西科技报培训十余场,每一场培训前,他不断在学员中走动,询问猕猴桃的产量、价格、上什么肥料,什么时候施肥,施用什么肥料:平时打什么农药,农药使用的剂量,每月大家如何作务等等。等学员们到齐了,和学员们聊了大半天的他开始授课。每次他拿起扩音器,总是站在讲台上开始讲座,一讲就是两个钟头。连学员们都心疼他,不止一次举手让他坐下,他说他不累,只要大家认真听,认真记,他可以站着讲完的。这就是雷宗中教授讲课的“雷氏模式”。

敢讲真话的雷宗中教授,2016年8月份在眉县进行脱贫攻坚实用农业技术培训互动环节中,有个学员问:“雷老师,请您讲一讲如何鉴别真假化肥,我们使用了BB肥,掺混肥,有的叫果树专用肥,为啥肥效不明显呢?”雷宗中一一的进行了解答。他强调经过多年的观察实验得出结论:大多数不知名的肥料厂生产的,肥料袋子氮磷钾养分标注为:“15-15-15”或者“16-15-15”的肥料,他亲自抽检了10个厂家的产品,大都存在含量不足的问题。他指出近年来肥料市场比较混乱,学员们更应该懂得优质优价,改变购买观念,否则贪小便宜会吃大亏。

科学严谨,实事求是的雷宗中。记得有一次培训,有个学员拿来一片猕猴桃的叶子,让他看看是什么病害,由于叶子上面的表现不是很明显。他让学员留下叶子,课后亲自去跑到几公里外的田间查看,看土壤、水分、周围环境等,最后解决了果农的问题,他才满意。

79岁的雷教授,依然饱含着对事业真诚、对农业热爱,谦逊、严谨、一丝不苟的态度,锻造着一位科技工作者的科学精神。

农民称赞的““蔬菜专家蔬菜专家””常宗堂

常宗堂,西北农林科技大学园艺学院副研究员。从事蔬菜及甜瓜栽培技术研究与示范推广40年,蹲点近30年。他认识最多的是农民朋友,朋友们也习惯叫他常老师,也有人称他“蔬菜专家”,还有人称他“甜瓜专家”。

退休后,他心系农业和农民,经常冒着严寒酷暑,奔赴各地进行设施蔬菜、西甜瓜技术培训或现场技术指导。两年来,曾先后到太白、麟游、岐山、凤翔、定边、子长、吴起、延川、白河、富平、礼泉、淳化、蓝田、蒲城及宁夏中宁、中卫、青铜峡,云南瑞丽、芒市,山东昌乐、安徽砀山、甘肃民勤等20多个地县。

2015年5月底,陕西定边县辣椒基地辣椒苗出现死亡和叶片发白现象。受县政府之邀,他和西北农林科技大学教授的张显、李省印、赵尊练等教授曾两次赶赴定边调查发生原因。发现由于盲目抢早定植,受到低温冷害影响,造成了辣椒死苗、不生根、不发苗、“花打顶现象”。根据多年的生产实践经验,他们提出了“松土提温、留杈增叶、摘除花蕾”恢复营养生长的补救措施和现场指导实施。对技术服务认真负责,当年7月份,他们再去调查生产补救结果,看到补救措施得当,喜获丰收,群众高兴,为当地挽回了6万亩辣椒生产巨大损失,且当年辣椒取得较高效益,受到了当地政府和群众的一致好评!他十分欣慰地说,这就是我们农业科技工作者最大的收获!

学农爱农,从事农业一辈子,他退休后还承担杨凌区“科技扶贫”、“校区共建”项目,还有西安市“三区扶贫”项目。经常奔波在生产第一线,深入生产实际,示范推广新品种和技术,继续发挥余热,为农民,为农业做贡献,2016年获得了“全国老有所为先进典型人物”光荣称号。

退休甘为““三农三农””忙的冯忠义

西北农林科技大学研究员冯忠义,畜禽养殖与动物营养专家,现年65岁。退休前在西北农林科技大学从事科研管理,科技推广,农业广播学校管理与教学,动物营养与饲料研究、试验、推广,饲料企业经营与管理等工作。

他总是干一行爱一行,在自己的岗位上刻苦钻研,勇于创新,无论在那里工作,取得的成绩都令人瞩目。与他共过事的人都说,老冯天生热心肠,善解人意帮人忙,干起工作有点狂,攻坚克难他在行。在校期间他参加科研课题20余项,获得科研成果奖8项;在专业杂志发表科技论文50余篇。参加编辑出版《同羊种质特性及肉毛生产调控》《肉羊高效生产技术》《肉羊高效舍饲繁育术》《世界旱区养羊业》等著作。

退休后,闲不住的他又担任杨凌示范区老年科技工作者协会副会长、陕西省老区建设促进会理事,把任务最繁重的农民科技培训工作担子又挑在了肩上。2016年,在全省范围内的56个贫困县区进行科技扶贫、脱贫攻坚培训,亲自组织培训99场(次),培训农民6959名,培训活动所到之处,普遍受到当地政府和广大农民朋友欢迎与重视,培训得影响力增强,效果更加明显!

冯忠义不光是培训组织管理者,还是教授级的专业技术人员。他在实施“百名专家下基层,脱贫攻坚抓培训”活动中,组织专家9名,培训20多天,涉及三原县9个乡镇的果树栽培、蔬菜种植、畜禽养殖等专业,参培农民3700人。今年已在陕西省组织农民科技培训已达66场,培训3400余人。特别是在陕南旬阳、岚皋等地培训时,既要组织管理,联系专家,还要亲自驾车接送专家,一跑就是5-6个小时,累了就喝点自备的白开水,饿了就在路边小摊上凑合吃上几口,经他组织联络的培训人员已超过万余人。这些都归结于他情系三农,心系农业,热爱农民的缘故吧!

黎九洲,,在九州大地传蜜意

一勺蜂蜜让您满口香甜,勾起您对幸福生活的憧憬。一桶蜂蜜可以让贫困的人们增收,点燃他们创业的热情。黎九洲,杨凌职业技术学院研究员,陕西省蜂业协会副会长。他就是播撒幸福的人,点燃扶贫户创业热情的人。

近年来,国家扶贫工作吹响了脱贫攻坚的集结号,养蜂作为一项资源节约型,环境友好型的产业,投入少,见效快,而贫困地区恰恰有很好的蜜源地,只要养殖技术过硬,是一项难得的致富项目。黎九洲由此更忙了,将养蜂技术推广服务工作放在首位。

2013年,受宁夏固原市科协、残联的邀请,他于当年9月到固原为残疾人办养蜂培训班为残疾人授课。先后针对原州区的三个乡镇五个村的141户农村残疾人进行蜜蜂养殖技术培训,其中精准建档立卡户40户,从理论到实践操作上给农户进行了详细的讲解与亲自操作示范实践,培训人数150人,带动残疾人家庭总人口310人。

黎九洲指导的王军成,是宁夏固原市原州区一名50多岁的普通农民,他身残志坚,在短短一年时间,家的养蜂规模由当初的80多箱发展到现在的167箱,年产量1200斤蜂蜜,家庭年收入10万多元。王军成还创办了宁夏中蜂残疾人创业孵化扶贫基地,在他的带动下,周边的村民也开始加入到蜜蜂养殖的行列,创业孵化扶贫基地里的成员由成立之初的41户发展到现在的141户。

在西北、西南贫困山区,都留下了黎九洲技术推广、技术交流的身影。仅仅在今年陕西省科技宣传月期间,他就进行了中蜂养殖技术培训、实地指导十余场。黎九洲一心一意用自己的辛苦和奔忙,开启贫困人口浓情蜜意的生活。

(本报记者 杨晓金)