为什么在夜晚,白天看上去绚丽无比的花朵,仿佛消失了颜色?

就先让我们了解一下高端“单反相机”——眼睛,是如何感知色彩的吧。

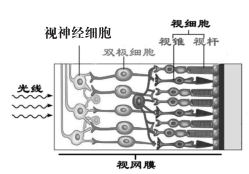

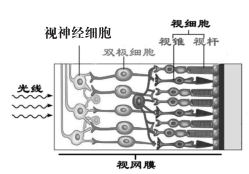

哺乳动物的视网膜包含两种视细胞,负责白天彩色视觉的被称为视锥细胞,负责夜间非彩色视觉的被称为视杆细胞。虽然夜间视觉相对不是很重要,但是视杆细胞的数量却占据了所有视细胞总数的95%(约一亿个),而视锥细胞仅仅占5%(约五百万个)。在夜间处于主导地位的视杆细胞只有一种,但是支持彩色视觉的视锥细胞可以被细分为三种:蓝色(S),绿色(M)和红色(L)视锥细胞。他们分别对波长为430,530以及561nm的光线最为敏感。

视锥细胞在视网膜中的分布也是有重点和非重点的。我们视网膜处的被称为“黄斑”的地方是视觉最敏感部位。在此处的视锥细胞分布数量(200,000/mm2)要多于视网膜周边处将近100倍。

解了视细胞的结构和形态后,就可以谈谈彩色视觉(日间视觉)和无色彩视觉(夜间视觉)的形成机制。

夜间视觉的形成机制比较简单,因为主导夜间视觉的视杆细胞虽然对光的敏感程度要远远强于视锥细胞,但是由于没有像视锥细胞那样感知颜色的能力,所以在幽暗的夜色中我们虽然能看到东西,但却往往感觉不到物体的色彩。

而彩色视觉的形成机制非常复杂,因为它不仅包括所看物体的色彩性质,还包括了其周围物体的时间、空间,以及色彩特性。另外,视网膜之外的神经处理过程也参与了色彩感知。