市委常委、副市长武文罡(右二)深入油房村检查指导脱贫攻坚工作。

市委常委、副市长武文罡(右二)深入油房村检查指导脱贫攻坚工作。

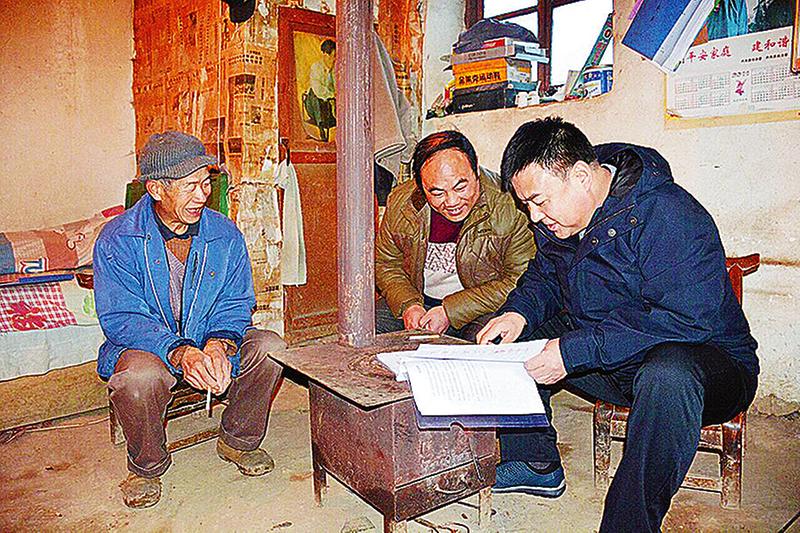

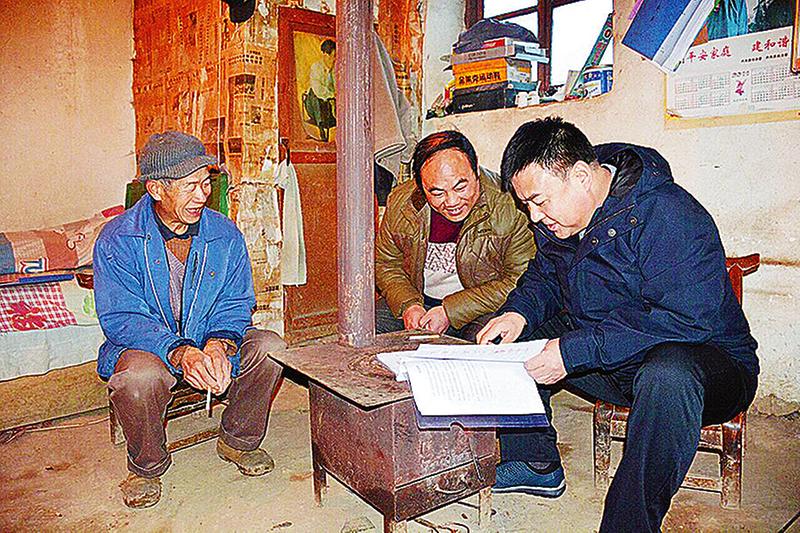

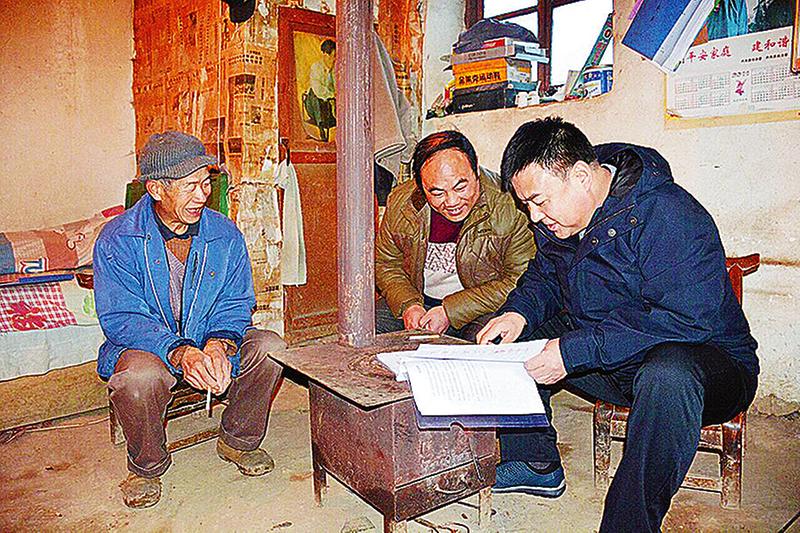

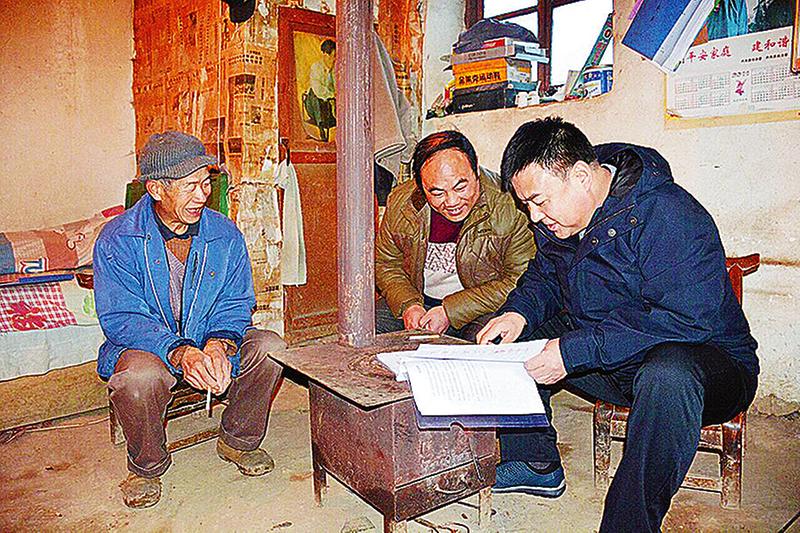

商洛市文广新局局长周云岳(右一)入户调研贫困户产业增收情况。

商洛市文广新局局长周云岳(右一)入户调研贫困户产业增收情况。

文/张宏 孔兰 图 /田青 刘小龙

文/张宏 孔兰 图 /田青 刘小龙

农历十一月初六,丹凤县龙驹寨街道办事处油房村新屋场组熊山卯家中热闹非凡!自他摘掉“穷帽子”后,大儿子很快找到对象并结婚,十里八乡的村民纷纷前来贺喜。

“大儿子30岁,小儿子27岁,前两年到处给儿子找对象,但女方一听是‘贫困户’,都泡汤了。”今年54岁的熊山卯提起过去的日子一言难尽,“多年前因母亲年迈多病,两个孩子上学负债,一直难以翻身,被村上确定为贫困户,总是盼着有一天能过上好日子。”

母亲过世后,两个儿子也大了,加之商洛市文广新局包扶油房村措施精准,扶贫有力,熊山卯就在工作队的指导和扶持下,连年栽种天麻,前年他栽种的300窝天麻收入一万多元,去年又栽种了500窝,加上平时包些工程,孩子务工收入,在村子成了响当当的脱贫致富户。2017年4月,他主动申请退出贫困队列。

贫困在于思想,穷根源于精神。等、靠、要是过不上好日子的,是永远没有尊严的依赖。熊山卯的勤奋,印证了文广新局扶贫深层次的内涵,而像他这样的脱贫户,在油房村只是一个缩影。

脱贫攻坚以来,根据中省有关会议精神,按照市委、市政府的安排部署,商洛市文广新局迅速下派第一书记和驻村工作队员到油房村,驻村入户开展精准扶贫工作。通过帮扶单位联合县级及街道办,积极协调、争取和投资,在驻村工作队四支力量的共同努力下,油房村取得了前所未有的成就,2017年第三季度观摩考核综合评比位居丹凤第二。

打通“梗塞” 阻断贫困代际传递

汽车在狭窄的山沟行驶半个多小时后,眼前出现一个靓丽的村庄——油房村到了!

“你到油房村来一次,是不是觉得这地方与‘油房’的地名很不相符?”长期驻村的工作队队员刘斌笑着向记者提出疑问。

油房村位于丹凤县龙驹寨街道办东北部丹峦公路20公里处,东临双槽村,西接青峰村,南连小岭村,北与恋庄镇中南村交界。该村是丹凤县深度贫困村和重点示范村,全村有耕地1200亩,林地2万亩,辖15个村民小组,354户1356人。建档立卡贫困户140户462人。其中五保户13户13人,低保户33户95人,一般贫困户94户352人。2017年脱贫27户,104人。

这原本是一个贫穷的小山村,祖祖辈辈为日后的出路犯愁,读过书的青年男女陆续“远走高飞”。

新屋场组68岁的程双喜老人参军复原几十年,一直生活在这条偏僻的山沟,老伴多病,五口之家全拖累儿子一人,从未有过致富幻想。他这样描述过去的油房村:山大林深路不通,民居破落缺钱粮;圈舍污水靠蒸发,生活垃圾凭风刮;雨天出门两腿泥,寒冬走路冰上溜;遇到阴雨必毁堤,房屋土地没保障……

历史的镜头在日益发展变化中渐渐模糊。令人感到欣慰的是,如今的油房村像换了一个天地,眼前的景象,无论如何都让人难以复原过去几代人生活的艰苦。

据了解,商洛市文广新局包扶以来,针对洪水年年毁堤的实际情况,加大基础设施建设力度,投资218万元,修建河堤1030米,保护耕地150亩,受益群众3个组246人,为群众的生产增收提供了坚强有力的保证。

在解决群众出行难问题上,文广新局优先考虑便民原则,继续加大投入,为该村硬化通组水泥路7.5公里,目前已全部铺设完备,受益四个组98户392人,结束了群众踩泥爬坎的历史,全村水泥路实现组组相通,户户相连。

人畜安全饮水同样被列入扶贫工作大事。驻村以来,工作队积极协调资金,着力解决群众生产生活用水难题,目前,该村人畜饮水蓄水池和主体管道已全面完成,彻底改善了村民长期以来手提肩挑的局面。

打破制约发展“瓶颈”,阻断贫困代际传递,油房村的基础实施显著加强,群众生产生活条件得到极大改善,脱贫新动能日益增强。元岭组贫困户卓贵红是一名退伍军人,44岁的他腰间盘手术后干不了重活,70多岁老母亲常年有病,五口之家住在坡坎的3间土屋里,山上羊肠小道险象环生,生产资料运不上去,粮食特产下不了山,过着靠天吃饭的日子。通过文广局精准扶贫,卓贵红守在家里种天麻,妻子在县城照顾2个孩子上学,2016年,仅天麻一项收入5万余元,荣获丹凤县脱贫标兵,受到县委、县政府2000元表彰奖励。

据统计,2017年,该村人均纯收入达到7600元,比文广新局包扶前五年翻了一翻多。

注入生机 增收产业厚积薄发 火车跑得快,全靠车头带。对于油房村而言,商洛市文广新局建强扶贫队伍,无异于为全村脱贫攻坚注入了一支“强心剂”。

依照习总书记“六个精准”扶贫布局,因村派人精准施策,根据中省市县脱贫攻坚会议精神,文广新局派出综合素质高、组织协调能力强、工作雷厉风行,敢打硬仗,能打硬仗,基层工作经验丰富的干部担此重任。迅速成立由局党组书记、局长周云岳任驻村工作队队长,副局长任副队长,派出5人长期驻村扶贫。并在局机关专门设驻村队员、两委会委员任成员的强大脱贫攻坚队伍。

与此同时,文广新局以党建为引领,狠抓党员“两学一做”常态化教育管理。严格遵守“三会一课”和党员队伍建设,强化驻村人员在思想、组织、纪律方面存在的问题,保持发扬党的先进性和纯洁性。积极谋划全村发展和脱贫攻坚工作,把党组织建在产业链上,提升党组织的号召力和影响力。强化廉政和作风建设,杜绝触碰纪律红线,阳光干事,推动油房村三变改革取得实效。

党建领航,上下联动,齐心协力,油房村“三变”改革快马加鞭,种植、养殖脱贫带头人犹如雨后春笋,增收产业厚积薄发!

“市文广新局包扶我们村,是扶真贫,真扶贫。”油房村村委会主任王战军语重心长。

该村年终工作汇总显示,商洛市文广新局帮扶油房村以来,在脱贫产业上投入大量资金,实施核桃科管、低产林高接换优680亩;扶持群众发展天麻、茯苓20多万窝,每窝补贴群众1.5元,普惠贫困户和非贫困户;建设双鲍菇基地一个,一期工程占地8亩,新建大棚10个,二期工程占地9亩。目前7户贫困户以土地入股参与经营;发挥龙头企业示范带动作用,以庆丰源养殖专业合作社为主导,扶持贫困户42户,每户补贴5000元,免费发放黑猪5头,赠送饲料6袋,对贫困户养殖技术进行全方位培训,激发贫困户养猪热情,养殖产业

资源变资产,资金变股金,农民变股民。“三变改革”在文广新局强大的推力下,催生了增收产业多元化格局。去年,全村收获天麻55吨,收入达100多万元,户均天麻收入2800元。贫困户养猪户均增收6000元……

志智双扶 甩掉穷帽共奔小康

“党的政策实在好!住在油房村太幸福了,我们都沾了市文广局的光。”熊山卯脱贫摘帽后,仍然不忘党恩,他走到哪里,就把这句心里话传颂到哪里。

哪些人需要帮扶?怎么扶贫?扶些什么?这道普遍的民生考题,同样也测试着商洛市文广新局决策者和实践者的能力。

以文化引领,从精神上扶志扶智,是商洛市文广新局扶贫的核心。该局以繁荣油房村群众文化生活为目的,投资68万元,修建文化广场,数字电影广场,大力实施广电网络入村,开展各种文化活动,丰富了群众文化生活,增强了群众脱贫精神动力,开阔了群众认知视野。

记者在油房村看到,文化广场庄严肃穆,广场上空“中国梦”鲜艳夺目,大理石砌成的舞台干净整洁;脱贫攻坚漫画栩栩如生,社会主义核心价值观随处可见;文艺节目定期演出,政策宣讲进村入户……广大群众尽情分享文化生活带来的红利。

改善群众居住条件,增强舒适感和优越感,是提升贫困山区群众幸福指数的重要举措。文广新局逐户规划,精心设计,帮助该村改造民居90户,改造危房7户,实施外墙涂白38050平方米,刷涂门窗4300平方米,刮外墙腻子1000平方米,画砖5000平方米,制作脱贫攻坚漫画450平方米,修花墙5500立方米,修建文化墙160平方米,安装村组指示牌15个。更让老百姓欣喜的是,以村委会为中心,安装了140盏太阳能路灯,夜行和白天没有两样。

“厕所革命”,改造圈舍,净化农村卫生环境,是精准扶贫工作的精细体现。文广新局从大局着眼谋划,从细微之处入手,投资对油房村厕所进行改造,一年来,共改造蹲便式厕所215户。同时对全村木栅栏、石板挡墙的圈舍进行标准化改建,提高养殖效益。王战军告诉记者,过去农村的厕所,地下一个土坑,周围用几根木桩搭个棚棚,遇到下雨天,连下脚的地方都没有;现在不一样了,砖墙水泥顶,安放有蹲便器,地面和墙体都贴了瓷砖。

生存环境极大改善,提振了群众的脱贫信心。“感谢周局长经常带人来帮扶我们,要不是他们帮助,我还不知道啥时能脱贫。”东沟组67岁贫困户刘志林提起文广新局,平时不善言语的他便激动起来,“精准扶贫后,我现在手里有了钱,生活好过多了,过去种些麦子,吃的却是黑面,现在菜在家门口买,想吃啥买啥。”

扶志扶智的精准措施落地生根,彻底解放了群众根深蒂固的传统思想,开辟了扶贫领域新途径。刘志林老人前几年因老伴体弱多病,儿子30多岁还没有对象,丧失了生活信心。文广新局驻村后,加大投入发展产业,积极开展扶志扶智工作,刘志林开始提振信心,憋着一股子劲要大干一场,去年,他栽种了三百多窝天麻,收入11000元,种植茯苓增收8000元,家里还养了12头猪,年收入近3万元。

市委常委、副市长武文罡(右二)深入油房村检查指导脱贫攻坚工作。

市委常委、副市长武文罡(右二)深入油房村检查指导脱贫攻坚工作。

商洛市文广新局局长周云岳(右一)入户调研贫困户产业增收情况。

商洛市文广新局局长周云岳(右一)入户调研贫困户产业增收情况。