茯茶产业在泾阳既是一个古老的,又是一个新兴的历史传统产业。泾阳成为南茶西运加工转运的集散地应该是始于汉,闻于唐、兴于宋、盛于明清时代。泾阳茯茶产生于北宋神宗熙宁年(1068年)。泾阳茯砖茶成名于明洪武元年(1368年)。兴盛于明清至民国时代。

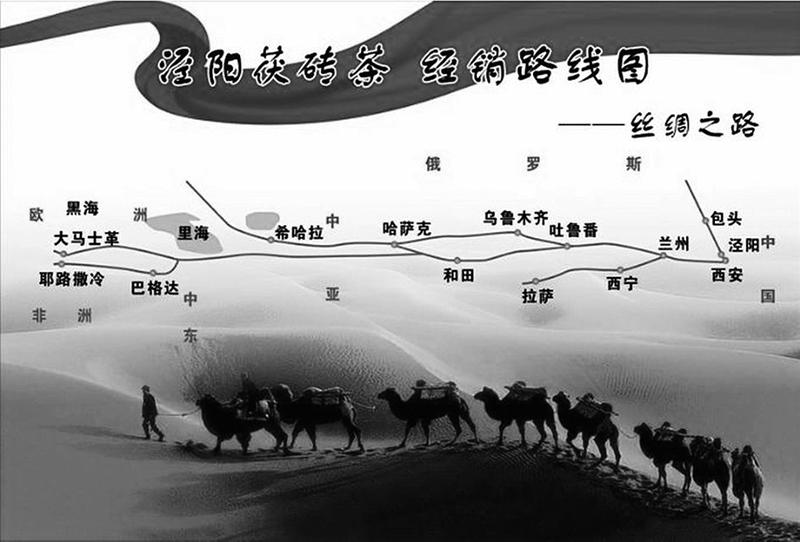

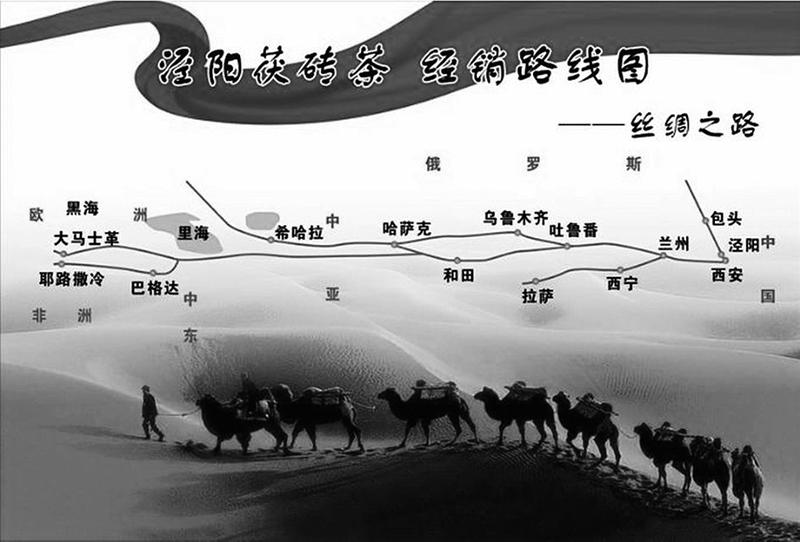

泾阳汉唐时代的古会就有十五个之多,以县城古二月会和永乐店冬至会规模最大,会期月余。加之“丝绸之路”的开通,中西商贸日趋兴盛,茶叶已成为“丝绸之路”外贸三大产品之一(三个主要商品是:丝绸、瓷器、茶叶)。岭南茶逐驶泾集散、转运。起初主要是四川一带的边茶,后又增加了湖南、湖北的湖茶。

到了宋代,商贸业又有了新的发展。集市起兴,由于水运的便利,这时“湖茶”已上升为主导地位。泾阳茯茶这个时期渐渐在加工制作中出现。随着茶叶加工转运量的不断增大,也促进带动着相关产业发展小加工厂、作坊、脚夫(运输)、堆垛坊(仓储库)、廊屋、客店]烟商、棉麻商、盐商、皮商、药材商相继诞生。泾阳县城中现还有的骆驼巷、麻布巷、堆垛场(红光坊)、四茗楼巷、粮集巷等,就是当年流传下来的。

当时茯茶西运靠驼驮马载,销售后,回来带的主要是兰菸、叭、宁、青毛皮、药材、香料、珠宝等;南茶北运泾阳后,回去主要带有在泾阳改制的兰州水烟和在泾阳加工好的皮货、中药材和泾阳产的硝盐及棉布。随着商贸发展,物品贸易量的不断增大,纸币——“交子”,也是在这以时期出现。

明清民国时期,商品生产和商业贸易进一步扩大,过泾茶叶量不断增大,茶叶西去运输问题突显。为了解决这一问题,增加运量,茶商设法改进茶叶包装,压缩茶叶体积,开始筑制砖茶,遂之诞生了“泾阳茯砖茶”。

这一时期也正是泾阳茯砖茶发展的鼎盛时代。同时也从茶商号中衍生出了许多专业商户。《泾阳县志》载“清雍正年间,泾邑系商贾辐辏之区”。成为沟通南北货物集散加工转运之枢纽。此时,泾阳境域商号131家。其中经营茯砖茶的商户,门店有:天泰通、裕兴重、元顺店、积成店、昶胜店、泰和城、协信昌等达86家。每年每家平均办茶十五引票,共计一千五百引票(每引一票,每票八百封,每封5斤,后改为每封6斤)约300一500吨,分销西域、俄属各地。以天泰通、裕兴重、协信昌最为驰名。其牌号以“天秦通”为蒙套最信任。据史料载,当时泾阳茯砖茶除销往西域各地外,已随“丝绸之路”远销俄国、西番、波斯等四十余国家。

1873年前,茶商内部分为东西两柜。东柜为汉族,西柜为回族。到1873年后,陕甘总督左宗棠,改引为票后,有意扶持湖南人,泾阳增加了南柜(全系湖南人),如:乾益升、鼎裕隆等五、六家。南柜乾益升一家请领茶票约是全部的一半之多,每年销茶达五、六百余票,每封茶官方规定价格为纹银一两七钱左右,每票合计价款银1260余两。是为泾阳茶商最盛时期。

与此同时,一些均以茶起家的富商大贾不但染指烟、皮、盐、布外,还竭力向外地及沿海一带发展。同时也带动了南北文化交流,促进社会文明进步。

民国后期,泾阳茯砖茶加工生产每况愈下,加之陇海铁路的开通,极大的改善了南北、东西物资的运输条件,茶叶逐渐转向由产地直接加工生产外运,过泾茶叶锐减,产量下降。解放之初,泾阳县成立了人民茯茶厂,生产茯砖茶,起初茶厂经营不错,后因原料全靠外进,国家计划经济限制较多,加之中央政府要求把加工生产转移到茶产地。湖南安化引进泾阳茯砖茶生产技术与1953年试制成功,黑毛茶到泾生产成本较安化高,生产逐渐减少,至1958年后绝产。

新中国成立之初,泾阳成立了人民茯茶厂,生产的红星牌茯砖茶享誉西北。1958年,按照国家相关政策,将茯砖茶生产加工基地移至原料主产地湖南省安化县,但泾阳民间传统制作茯砖茶一直未曾间断。进入21世纪,我们抢抓西部大开发的历史机遇,搜集整理泾阳茯砖茶历史资料及加工工艺,于2007年恢复制作,泾阳茯砖茶重现于世。

(泾阳县茯茶中心供稿)