每年春夏时节,总有一种名叫“蜱”的小虫子掀起大风浪,从南到北,无不让人“谈蜱色变”。蜱虫到底是什么呢?这里的“蜱”便是蜱虫,有的地方称之为“草爬子”。还叫壁虱、扁虱、狗豆子等,是寄生在家畜、鼠类等体表的一种节肢动物。它呈红褐色或灰褐色,长卵圆形,背腹扁平,体型大小不等,从芝麻粒大到米粒大的都有。可以寄生在动物身上,也可附着在草上,可叮人、吸血。雌虫吸饱血膨胀后形状如同蓖麻籽。蜱虫并不像蚊子那样叮咬后就会离开寄主,而是先依附在寄主身上,一直在几天甚至很长一段时间之内慢慢进食。随着气温升高,蜱虫开始进入活跃期了,市民外出游玩一定要警惕被蜱虫咬伤!

每年春夏时节,总有一种名叫“蜱”的小虫子掀起大风浪,从南到北,无不让人“谈蜱色变”。蜱虫到底是什么呢?这里的“蜱”便是蜱虫,有的地方称之为“草爬子”。还叫壁虱、扁虱、狗豆子等,是寄生在家畜、鼠类等体表的一种节肢动物。它呈红褐色或灰褐色,长卵圆形,背腹扁平,体型大小不等,从芝麻粒大到米粒大的都有。可以寄生在动物身上,也可附着在草上,可叮人、吸血。雌虫吸饱血膨胀后形状如同蓖麻籽。蜱虫并不像蚊子那样叮咬后就会离开寄主,而是先依附在寄主身上,一直在几天甚至很长一段时间之内慢慢进食。随着气温升高,蜱虫开始进入活跃期了,市民外出游玩一定要警惕被蜱虫咬伤!

蜱虫携带有哪些病毒

据悉,蜱可携带83种病毒、17种回归热螺旋体、14种细菌、32种原虫,其中大多数是重要的自然疫源性疾病和人兽共患病。即人兽都可传染的病原体。传染病有苏格兰脑炎、蜱传回归热、人埃立克体病、蜱瘫、波瓦桑脑炎、钮扣热、昆士兰蜱传斑疹伤寒、凯萨努森林病、颚木斯克出血热、落基山斑点热、阵发性立克次体病、人巴贝虫病、北亚蜱媒斑点热、森林脑炎、克里米亚-刚果出血热、Q热、土拉弗氏菌病、莱姆病等。

蜱虫叮咬后的特征

蜱虫叮咬会有什么特征?怎么快速识别是不是被蜱虫叮咬了?

黑痣样:被叮咬处就像突然长了一个黑痣,蜱虫的前肢和口器咬住病人皮肤,叮在皮肤上不松口,甚至叮入真皮和皮下组织去,只露一个黑色的尾部在皮肤外边,看上去就像长了一颗黑痣,而被蚊虫叮咬后是没有的。

明显的红肿:蜱虫会咬噬皮肤和吞噬血液,皮表细胞和皮屑,所以蜱虫叮咬的周围会出现红肿,也就是说病人叮咬处炎症会比较重,同时病人会伴随有痛感、痒感或者没有感觉。

质地坚硬:由于蜱虫属于甲壳虫性质,所以蜱虫叮咬处的皮肤表面摸上去是硬硬的。

蜱虫叮咬后的症状反应

皮疹:水肿性丘疹或小结节,红肿、水疱或淤斑,中央有虫咬的痕迹。

蜱麻痹:系蜱唾液中的神经毒素所致,易发生在小儿,表现为急性上行性麻痹,可因呼吸衰竭致死。

蜱咬热:在蜱吸血后数日出现发热、畏寒、头痛、腹痛、恶心、呕吐等症状。

自我感觉:疼痛难忍。

被叮咬后如何处理

首先你要知道,蜱虫和蚊子吸血方式不同,蜱虫是将头部埋在皮肤下面,蚊子是有吸血管,所以不能用对付蚊子的方式对付蜱虫,这是人们最大的误区。

蜱虫的头有倒钩,强行取出会越来越紧,更不能一巴掌拍死,如果发现有蜱虫正在叮咬你时,正确的做法是不要急于去徒手拔出,应该用火烧,烟烫或是酒精让它先松开,再用镊子将整个从头部拔出。强行拔出只会让蜱虫的头留在身体内,这是十分危险的,容易使人患上森林脑炎,甚至致死。

将蜱虫以后,可以用棉签蘸取碘酒或酒精对被咬部分消毒,并及时去医院做相关检查,有很多人以为去除以后就没事了,这是错误的,蜱虫叮咬还是可以把细菌带入体内的。可能出皮肤红肿,发烧等情况。

平时在发现有蜱时,不管它在哪里,在动物身上或是在地面,都切忌不要用手去接触,捏死,最好是用镊子夹取,用火烧死。如果不小心接触到蜱死后流出的液体,要及时对接触部位消毒。

蜱类寻觅宿主的方式

蜱虫嗅觉敏锐,对动物的汗臭和二氧化碳很敏感,当与宿主相距15米时,即可感知,由被动等待到活动等待,一旦接触宿主即攀登而上。如栖息在森林地带的全沟硬蜱,成虫寻觅宿主时,多聚集在小路两旁的草尖及灌木枝叶的顶端等候,当宿主经过并与之接触时即爬附宿主;栖息在荒漠地带的亚东璃眼蜱,多在地面活动,主动寻觅宿主;栖息在牲畜圈舍的蜱种,多在地面或爬上墙壁、木柱寻觅宿主。蜱的活动范围不大,一般为数十米。宿主的活动,特别是候鸟的季节迁移,对蜱类的散播起着重要作用。

蜱虫的消长和越冬

气温、湿度、土壤、光周期、植被、宿主等都可影响蜱类的季节消长及活动。在温暖地区多数种类的蜱在春、夏、秋季活动,如全沟硬蜱成虫活动期在4-8月,高峰在5-6月初,幼虫和若虫的活动季节较长,从早春4月持续至9-10月间,一般有两个高峰,主峰常在6-7月,次峰约在8-9月间。在炎热地区有些种类在秋、冬、春季活动,如残缘璃眼蜱。软蜱因多在宿主洞巢内,故终年都可活动。

温馨提醒

蜱虫主要栖息在草地、树林里。天热外出游玩的时候最好穿上长衣长裤,光滑、紧口、浅色的衣服可以防护蜱虫。如果人体有露出部位,应喷涂驱蚊液,避免在野外长时间坐卧。外出游玩归来后要及时洗澡、更衣,防止把蜱虫带回家。

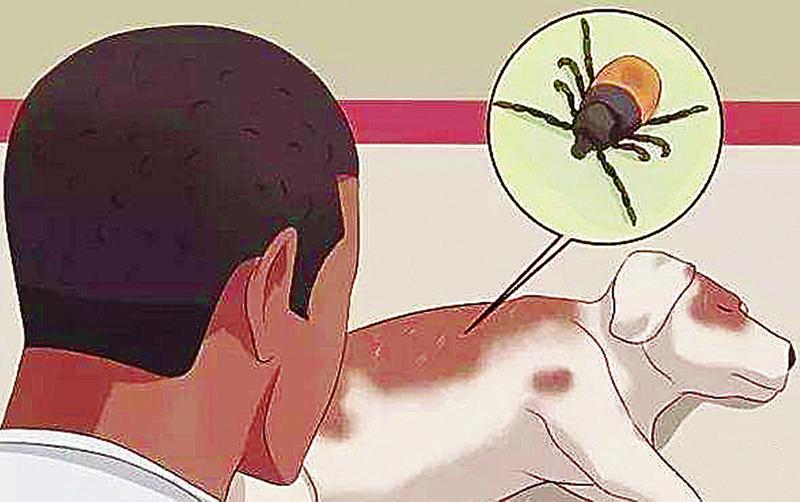

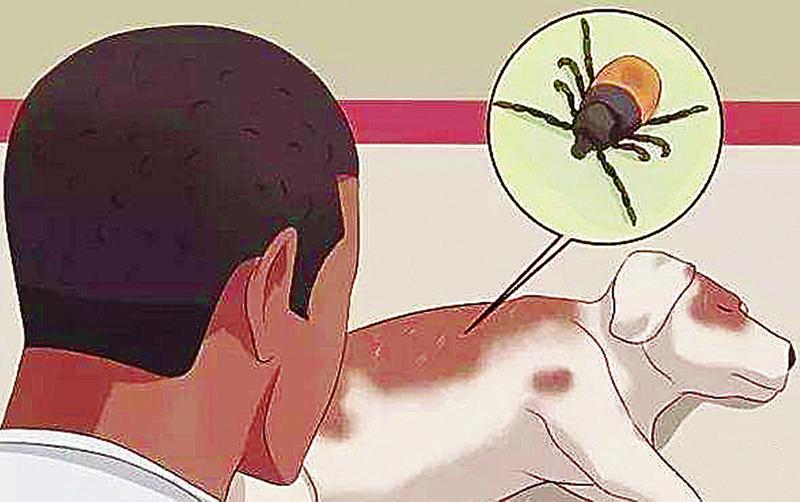

蜱常附着在人体的头皮、腰部、腋窝、腹股沟及脚踝下方等部位。外出后回家要仔细查看这些部位。遛狗人,在郊外草坪等地,甚至小区草坪遛狗时也要注意,蜱虫易叮咬爱犬,从而被带至家中。爱好野钓的人,钓鱼时要记得扎紧裤管。

蜱虫的种类区分

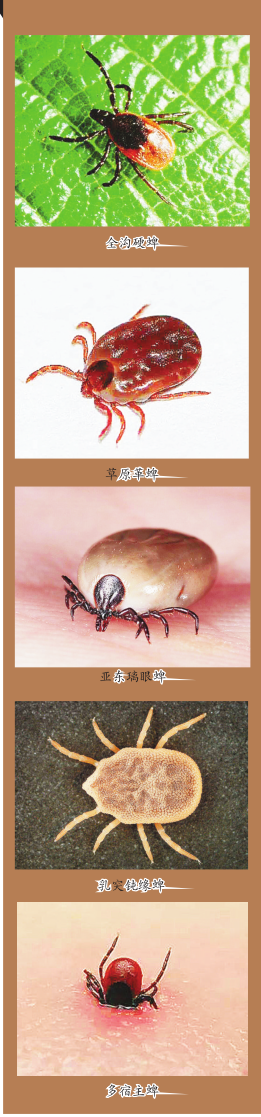

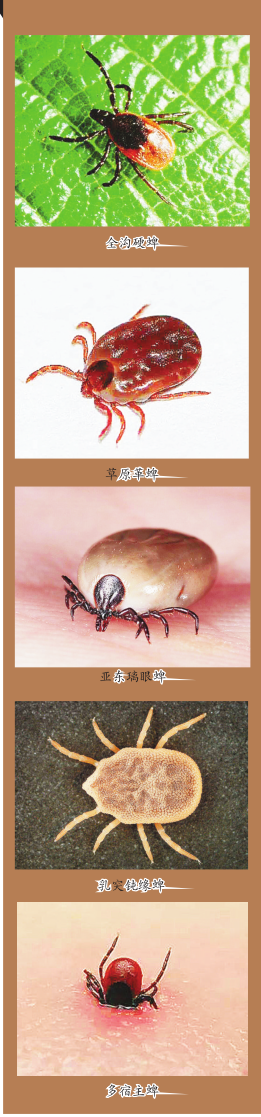

全沟硬蜱

盾板褐色,须肢为细长圆筒状,颚基的耳状突呈钝齿状。肛沟在肛门之前呈倒U字形,足Ⅰ基节具一细长内距。是典型的森林蜱种,是针阔混交林优势种。成虫在4-6月活动,幼虫和若虫在4-10月出现。三宿主蜱,三年完成一世代发育。以未吸血的幼虫、若虫和成虫越冬。成虫寄生于大型哺乳动物,经常侵袭人;幼虫和若虫寄生于小型哺乳动物及鸟类。分布于东北和内蒙古、甘肃、新疆、西藏等地。是中国森林脑炎的主要媒介,并能传播Q热和北亚蜱传立克次体病(又称西伯利亚蜱传斑疹伤寒)。

草原革蜱

盾板有珐琅样斑,有眼和缘垛;须肢宽短,颚基矩形,足Ⅰ转节的背距短而圆钝。是典型的草原种类,多栖息于干旱的半荒漠草原地带。成蜱春季活动,幼蜱、若蜱夏秋季出现。属三宿主蜱,一年一世代,以成虫越冬。成虫寄生于大型哺乳类,有时侵袭人;幼虫和若虫寄生于各种啮齿动物。分布于东北、华北、西北和西藏等地区。是北亚蜱传立克次体病的主要媒介,也可传播布氏杆菌病。

亚东璃眼蜱

盾板红褐色,有眼和缘垛,须肢为长圆筒状,第二节显著伸长;足淡黄色,各关节处有明显的淡色环;雄虫颈沟明显呈深沟状,气门板呈烟斗状。栖息于荒漠或半荒漠地带。成虫出现在春夏季。属三宿主蜱,一年大约发育一代,主要以成虫越冬。成虫主要寄生于骆驼和其它牲畜,也能侵袭人,幼虫和若虫寄生于小型野生动物。分布于吉林、内蒙古以及西北等地区。为新疆出血热传播媒介。

乳突钝缘蜱

体表颗粒状,肛后横沟与肛后中沟相交处几乎成直角。生活于荒漠和半荒漠地带。多宿主蜱。栖息于中小型兽类的洞穴或岩窟内。寄生在狐狸、野兔、野鼠、刺猬等中小型兽类,也常侵袭人。分布于新疆、山西,传播回归热和Q热。

多宿主蜱

栖息于中小型兽类的洞穴或岩窟内。寄生在狐狸、野兔、野鼠、刺猬等中小型兽类,也常侵袭人。