近日,有媒体报道称,2017年投入使用的统编版初中历史教材七年级上册中,关于张衡和候风地动仪的内容被删除,并称“那个被印在教材上影响了几代中国人、由王振铎复原的地动仪模型,开始淡出当代青少年的视野”。教材上的张衡和地动仪,还在吗?

★人教社回应:并未消失

对此,有媒体记者向人民教育出版社求证,该社明确回应,张衡及地动仪内容并未从统编版教材中消失,只是教材编排上做了调整。

据人教社的回应,张衡等人物都并未“消失”。关于张衡和地动仪的内容,统编版小学道德与法治教材五年级上册专门设置了“古代科技耀我中华”一课,介绍扁鹊、张仲景、华佗、李时珍、孙思邈等著名医学家,张衡、祖冲之、毕昇、蔡伦等古代科技巨人及科技成就。

这其中,还专门讲述了张衡和他发明的地动仪,指出其对科技的重大贡献,同时设计学习活动,引导学生追求真理,献身科技,“要像张衡一样,善于观察,善于思考,做一个有心人”。教材中还设置相关栏目,介绍国际上用张衡、祖冲之的名字命名了月球上的环形山。

★历史:教材上的地动仪是怎么来的?

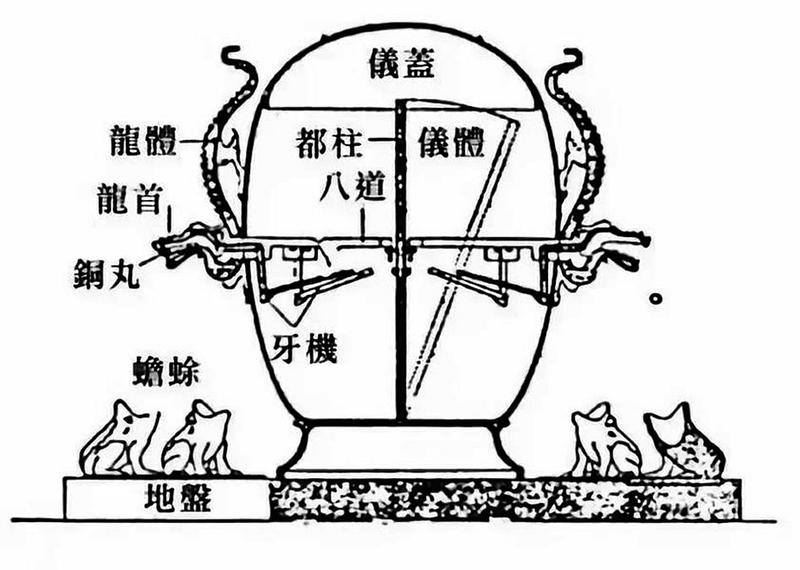

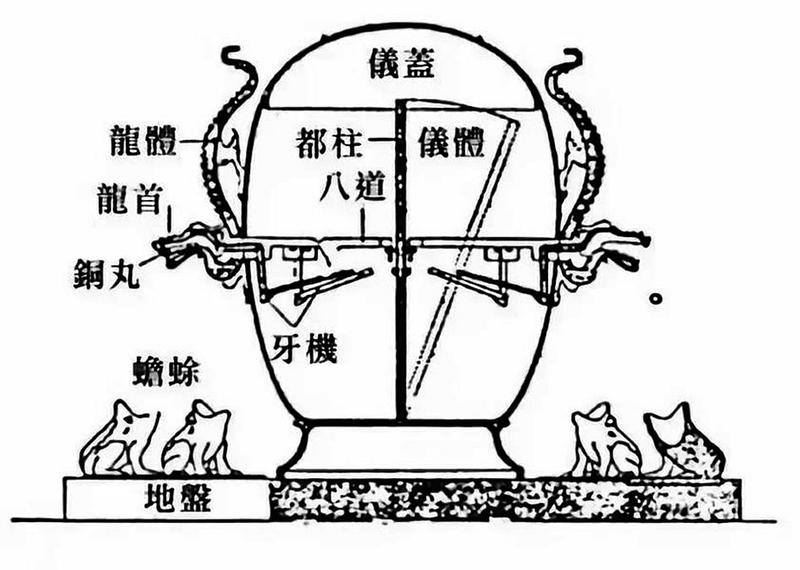

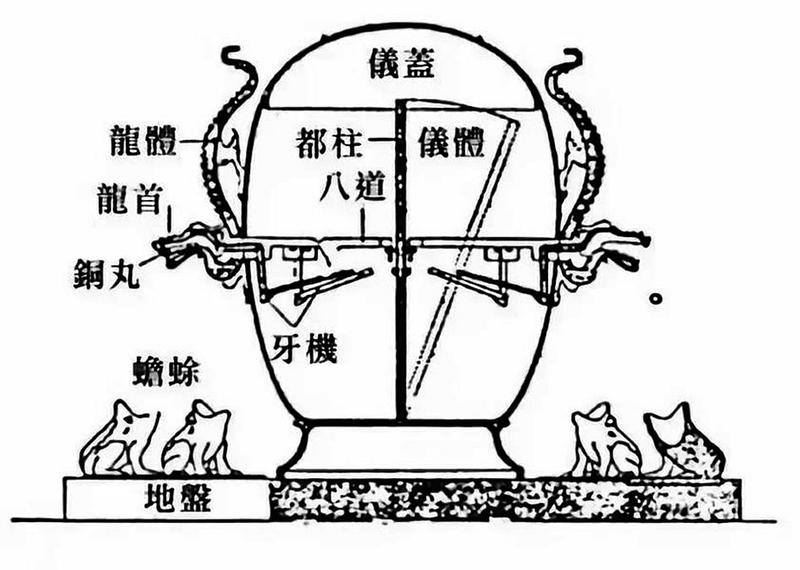

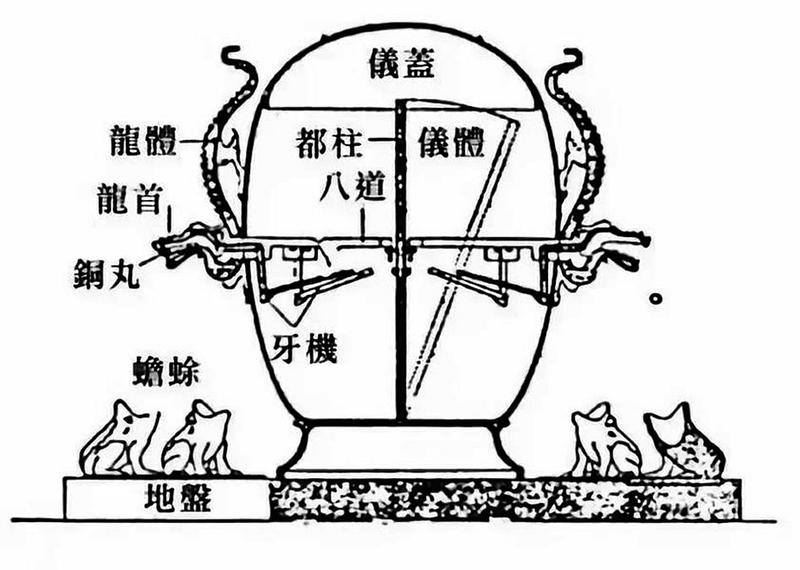

据史料记载,候风地动仪早在公元200年左右就消失殆尽。那么,那个印刷在中国现代教材之中,让我们对其充满想象的“地动仪”,又是怎么来的呢?

实际上,历史教材上展示的地动仪,是上世纪50年代一位叫王振铎的古代科技史学家根据史籍复原而出的概念模型。

早在1936年,王振铎画出了第一套自己复原的地动仪模型图稿,并采用“悬垂摆”的结构原理。也就是从地动仪的上部垂下来一根摆,用以判明地震方向,并控制相应机关。

1949年,新中国成立,王振铎被任命为原文化部文物局博物馆处处长,在那个时代,他接到了一项特别的任务:复原一批代表古代文明的器物作陈列、宣传之用,其中就包括候风地动仪。

历经一年时间,王振铎放弃了自己1936年想遵从的“悬垂摆”原理,而是采用倒立的“直立杆原理”,于1951年设计并复原出1:10比例的木质“张衡地动仪”模型。

消息一出,就受到了空前的关注,由王振铎复原的“张衡地动仪”还被编入全国中小学教科书,中国地震局也用这部复原模型做了标志。

★争议:教材上的模型是否科学?

但这个入选了历史教材的地动仪模型,却一直受到争议。

在一些学者看来,由于存在原理性错误,这个复原模型并不能真正进行地震监测。

在不少学者眼中,王振铎所采用的“直立杆原理”无法成立。

此外,还有人甚至认为它根本就不存在。在质疑的声音中,奥地利人雷立柏的观点最为尖锐,他曾撰写《张衡:宗教与科学》,认为中国人对张衡地动仪的情绪是一种宗教式的崇拜,在他看来,地动仪失传了,就说明它不科学、无实用性,没有不失传的道理。

但更多学者相信地动仪真的存在过。中国科学院大学人文学院教师陈天嘉接受媒体采访时就曾称,张衡地动仪是存在的,而且具有地震监测的功能,但复原工作暂时还没能完成。

★复原:是否有可能100%还原?

候风地动仪的复原工作一直在继续,那么在将来,一个复原到100%的地动仪是否可能出现在公众面前?

据媒体报道,早在2003年,河南博物院就决定张榜招贤,让张衡地动仪能够真正地“动起来”。河南博物院不仅找到了冯锐,更是在2004年8月,与中国地震台网中心签订了合作协议,组成了课题小组,共同复原“张衡地动仪”。

在2009年9月20日,中国科技馆新馆开幕,新的地动仪模型与观众见面。

现场的观众可以亲自动手按下按钮,观察在不同波型下地动仪的不同反应——只有横波到来它才吐丸,其他来自纵波的震动,都无法使地动仪有任何反应。这意味着,类似关门、汽车过境、巨大的炮声等都不会干扰到地动仪。

但学界对这一版本的模型同样存在质疑,认为其关键之处与原始文献记载不能密合。

对此,陈天嘉认为,100%还原难度比较大,目前确实没能实现完全的复原。

对许多网友期盼的“复原地震仪实现地震监测和预报”,学界并不看好。在陈天嘉看来,科学界对张衡地动仪的研究和复原,历史意义多过现实意义。

(综合)