抗击新冠彰显中国科技力量

抗击新冠彰显中国科技力量 疫情发生后,中国科学家在短时间内迅速搞清了这是一种新型冠状病毒,第一时间向全球共享病毒的全基因组测序结果。全国专家第一时间奔赴武汉,根据疫情发展不同阶段,确定科研攻关重点,科研、临床、防控严密配合,产学研协同发力。科技部第一时间会同卫健委等12个部门和单位成立科研攻关组。中国科技界快速有效的努力,有力支撑了疫情防控战,在抗疫多个领域领先世界。

中国第一时间向全球通报疫情信息,分享新冠病毒全基因组序列和新冠病毒核酸检测引物探针序列信息,为全球抗疫提供了基础。科技部等部门3批共计16个应急攻关项目,围绕病毒溯源、药物研发、疫苗研发、检测试剂以及试验动物模型部署。并行推进多个技术,实现了疫苗研发前所未有的快进度,已在多个国家和地区上市。在安全、有效的前提下,中国疫苗研发做到了最大限度缩短流程。

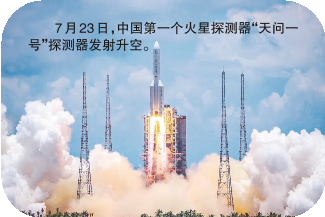

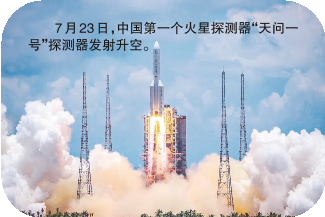

天问一号开启火星探测之旅 7月23日,我国首次火星探测任务天问一号探测器由长征五号遥四运载火箭从文昌航天发射场发射升空,飞行2000多秒后,成功送入预定轨道,开启火星探测之旅,迈出了我国自主开展行星探测的第一步。

此次火星探测任务的工程目标是实现火星环绕探测和巡视探测,获取火星探测科学数据,实现我国在深空探测领域的技术跨越;建立独立自主的深空探测工程体系,推动我国深空探测活动可持续发展。截至12月14日,天问一号探测器已在轨飞行144天,飞行里程约3.6亿公里,距离地球超过1亿公里,距离火星约1200万公里,飞行状态良好,已成功完成地月合照、探测器“自拍”、三次中途修正、一次深空机动、载荷自检等工作。天问一号预计2021年2月中旬接近火星后,实施“刹车”制动进入环火轨道,为火星着陆作准备。

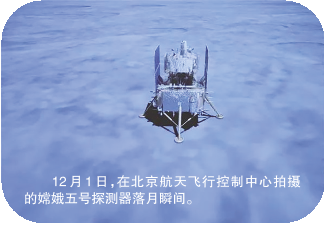

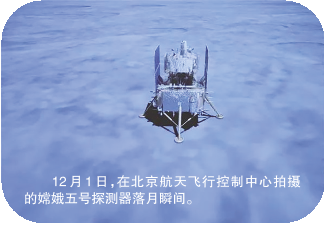

嫦娥五号月球挖土1731克 嫦娥五号携带月球样品成功返回地球,是40多年后再次有人类航天器重返月球并采回样品。对中国和全球航天界,这都是一项巨大的科学成就。

历经23天,嫦娥五号闯过地月转移、近月制动、环月飞行、月面着陆、自动采样、月面起飞、月轨交会对接、再入返回等多个难关,成功携带月球样品返回地球。这项任务需要非常精确的控制,技术难度很高。

在此次任务中,嫦娥五号经历11个飞行阶段,20余天的在轨飞行过程,采集1731克的月球样品返回地球。月球表面自动采样封装是嫦娥五号任务中最引人注目的一个环节。嫦娥五号在月面选定区域着陆,使出浑身解数采集月壤,实现我国首次地外天体采样与封装。

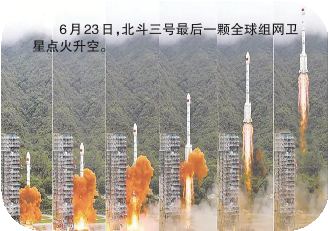

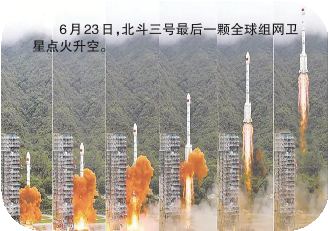

北斗导航系统全面建成 7月31日,中国向全世界郑重宣告,中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统全面建成,开启了高质量服务全球、造福人类的崭新篇章。

北斗是我国迄今为止规模最大、覆盖范围最广、服务性能最高、与百姓生活关联最紧密的巨型复杂航天系统,由卫星、火箭、发射场、测控、运控、星间链路、应用验证七大系统组成。

立项至今,北斗系统建设坚持“一张蓝图绘到底”,一步一个脚印踏出了自己的节奏。2000年建成北斗一号试验系统,使我国成为世界第三个拥有自主卫星导航系统的国家。2012年建成北斗二号区域系统,为亚太地区提供服务。2020年建成北斗三号全球系统,实现了中国人孜孜以求的“全球梦”,站在了我国用实际行动积极推动构建人类命运共同体的“第一梯队”。

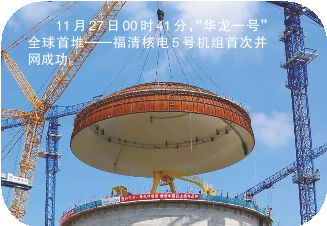

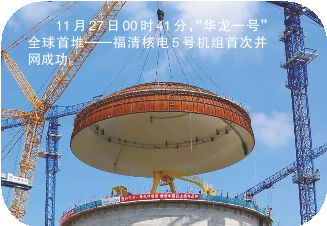

华龙一号并网发电成功 11月27日00时41分,华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组首次并网成功,标志着我国打破了国外核电技术垄断,正式进入核电技术先进国家行列,这对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义。

作为我国核电走向世界的“国家名片”,华龙一号是我国研发设计的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电技术,设计寿命为60年,反应堆采用177堆芯设计,堆芯采用18个月换料,电厂可利用率高达90%,创新采用了“能动和非能动”相结合的安全系统及双层安全壳等技术,在安全性上满足国际最高安全标准要求。

中国史前人群迁徙与族源之谜揭开 八九千年前,活动在中国土地上的人群,与现在的中国人是什么关系?5月《科学》杂志发表的中科院一项论文,利用古代DNA测序,揭开了有关中国南北方史前人群格局、迁移与混合的若干秘密。

中国科学家通过测序山东、内蒙古、福建等地11个遗址的25个9500-4200年前的个体研究发现,在9500年前,一南一北有两个明显不同的族群。至晚在8300年前,南北人群就开始融合了;4800年前趋向强化融合,至今仍在延续。

沿着黄河流域直到西伯利亚东部草原的人群,从9500年前起都携有一种古北方成分;而中国大陆沿海及台湾海峡两岸人群,至少从8400年前起携有一种古南方成分,这两种成分截然不同。八千多年以来,南北差异在逐渐缩小。现在任何一地的汉族,都是这两大人群的混血儿,混合比例也没什么南北差异。

五中全会《建议》专章部署科技创新 11月3日,党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》正式发布,提出:坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。

把科技创新摆在各项规划任务首位,进行专章部署,这是五年规划建议历史上的第一次。十九届五中全会把科技创新的地位和作用提升到前所未有的战略高度,为今后一个时期科技工作指明了前进方向。

“奋斗者”号载人深潜10909米 载人深潜10909米后,“奋斗者”号全海深载人潜水器成功完成万米海试并于11月28日胜利返航,标明我国载人深潜的技术装备能力和自主创新水平显著提升,推动了潜水器向全海深谱系化、功能化发展,为探索深海科学奥秘、保护和合理利用海洋资源提供了又一利器。作为人类历史上第4艘全海深载人潜水器,在耐压结构设计及安全性评估、钛合金材料制备及焊接、浮力材料研制与加工等方面实现多项重大技术突破,核心部件国产化率超过96.5%。

微分几何学两大核心猜想获证 11月8日,中国科学技术大学教授陈秀雄、王兵在微分几何学领域取得重大突破,率先解决了两个困扰国际数学界20多年的核心猜想——哈密尔顿—田猜想和偏零阶估计猜想。相关研究成果发表在国际顶级数学期刊《微分几何学杂志》上。

微分几何学起源于17世纪,主要用微积分方法研究空间的几何性质,对物理学、天文学、工程学等产生巨大推动作用。“里奇流”诞生于20世纪80年代,是一种描述空间演化的微分几何学研究工具。

“九章”量子计算机问世引发世界关注 在一个特定赛道上,200秒的“量子算力”,相当于目前“最强超算”6亿年的计算能力!12月4日,《科学》杂志公布的由中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等学者研制的76个光子的量子计算原型机“九章”,推动全球量子计算的前沿研究达到了一个新高度,在谷歌“悬铃木”计算机之后,再次成功实现“量子计算优越性”的里程碑式突破,刷新全球量子计算的速度记录。

九章对经典数学算法高斯玻色取样的计算速度,比目前世界最快的超算“富岳”快一百万亿倍,从而在全球第二个实现了量子优越性。

(本版文图据新华社等)