“246天!2023年渭南优良天数246天,同比增加36天。渭南空气质量综合指数4.97,同比改善3.9%。”陕西省生态环境厅发布了《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》最新数据,这是渭南近年来在大气污染治理方面取得的最好成绩。

从“退无可退”到“背水一战”

坚定不移守护“渭南蓝”

渭南市位于关中平原东部最开阔地带,地势以渭河为轴线,形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。富饶的河谷地貌奠定了渭南农业大市的基础,却也造成了污染物易堆积、扩散慢的特点。特别是进入秋冬季,高湿、静稳、逆温等不利天气条件多发,大气环境容量较春夏季明显变小。

作为全省“老牌”煤炭、化工能源原材料基地,渭南素以“渭北黑腰带”闻名全国,长期以来,形成了以煤化工为主导的产业布局。特别是渭南中心城区,产业结构偏重工、能源结构偏煤炭、运输结构偏公路,区域内大气污染物排放总量大、强度高。

不利的地形、气候条件与污染排放因素叠加,很容易出现重污染过程,导致空气质量反弹。

2023年4月,秋冬季大气污染治理行动刚一结束,渭南就出台了史上最严治理举措,以“壮士断腕”的勇气和“人一我十”的决心,全面打响大气污染防治攻坚战。

“决心”是贯穿这场“声势浩大、力度空前”的大气污染防治攻坚战的关键词。

以科学的态度,制定五年行动方案和2023年进位方案,明确时间表、路线图。

以严格的措施,持续深化涉气问题大排查大整治,建立健全“日调度、周研判、月讲评、季考核”工作机制。强化一市一策团队科技保障力度,科学精准执法,构建现代化大气污染防治体系。

以过硬的作风,常态化、精准化督查督办。坚持通报、预警、约谈、问责,建立任务、责任、时限清单。对职责任务落实不到位的单位和个人进行责任追究。

上下同欲,勠力同心,环保的标准和要求越来越高,各级领导干部推动大气污染防治的决心和保卫蓝天的意识前所未有。

从“每一微克”到“全面铺开”

齐心协力打好“组合拳”

“我们不放过任何一个细节,就是要从一点一滴做起,尽力减少污染排放,从每一微克的指标中‘抠’出蓝天。”渭南市生态环境局副局长许丰收说。

像治理餐饮油烟一样,聚焦工业企业、散煤、机动车、施工工地和道路扬尘这些大气环境质量的主要污染源,全市上下坚持刀刃向内,精准治污,全面开展了提标、压煤、抑尘、禁烧等多项深度专项治理。

提标。渭南高新区中联重科等18家重点行业企业完成低挥发性有机物源头替代,降低挥发性有机物污染排放量,年排放量减少17.93吨。泰山石膏(陕西)有限公司工业炉窑完成清洁能源替代工作,减少使用燃煤2.6万吨,减少SO2排放220吨,减少氮氧化物排放192吨。金钼钼焙烧烟气制酸升级改造,陕化集团、渭化集团、陕焦公司启动企业就地升级改造,提升装备水平和污染治理能力,向绿色低碳发展迈出坚实步伐;临渭区南塬18家砖瓦企业全部停产并进行优化升级。

压煤。加强高污染燃料管控,扩大禁燃区范围,将全市平原地带全部划为高污染燃料禁燃区。积极鼓励引导群众用电用气清洁采暖,强化重点企业用煤监管,规上非电煤消费量较2022年同期减少近54万吨,圆满完成规上非电控煤任务。

抑尘。落实6个100%扬尘管控要求,全市在建302个建筑工地全部联网安装视频及在线检测系统。

禁烧。渭南市大气指挥部办公室20名督查人员兵分4路,对11个县(市、区)开展巡查31轮次,及时处置焚烧火点206处,露天焚烧现象得到有效控制。

管车。2023年,渭南市积极申报公共领域车辆全面电动化先行区试点,切实加大新能源车辆更新替代,更新新能源客车218辆,购置更换新能源公交、渣土车、洒水车91辆;全市共淘汰国三及以下排放标准柴油货车890辆。

纠违。渭南市深入开展“2023利剑治污”专项行动,严厉查处企业环境违法犯罪行为,检查企业1426家,环保检测机构16家,发现整改问题96个,查办典型案例1起,行政拘留5人,办理刑事案件4起,处罚364.7万元。同时,立案查处涉气企业环境违法行为357起,处罚2064.36万元,移送公安机关案件9起,行政拘留10人,办理涉气刑事案件1起。

“蓝天保卫战既是攻坚战也是持久战。大气污染治理具有长期性、艰巨性和复杂性。需要政府、企事业单位、行业管理部门与全市人民群众的共同努力。”渭南市生态环境局党委书记、局长王小奇说。

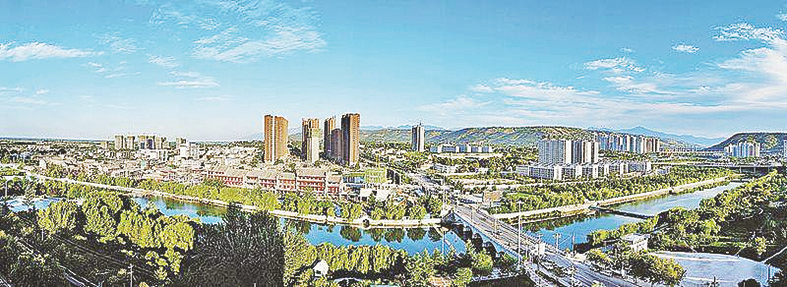

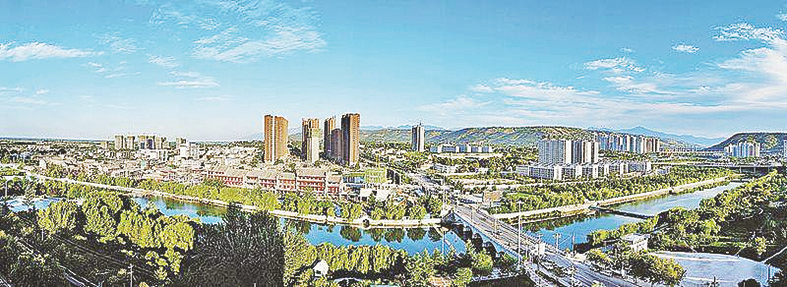

人不负蓝天,蓝天定不负人。随着大气污染治理行动扎实推进,“渭南蓝”已逐渐成为常态,在东西两塬眺望巍巍秦岭,在渭河滩欣赏碧波荡漾,在湭河公园坐看朱鹮起舞……市民纷纷感叹:“渭南的空气比以前好太多了!”

(史王萍 董献军)