当你听说“人形机器人跑马拉松”时,是不是觉得又酷又有点“脑洞大开”?马拉松上一群钢铁侠般的机器人,穿着“金属鞋”,在赛道上一步一步“慢悠悠”地前进,背后却是一队紧张兢兢业业的工程师团队。那么,是什么黑科技让机器人“跑”起来的呢?

为什么要让机器人跑马拉松?

人形机器人跑马拉松并非炫技,而是一次“极限体能”大考验。在实验室里,我们可以给机器人铺平地、调恒温、插电源;可现实赛道上,地面高低不平、灰尘飞扬、信号干扰,一切都无法模拟。只有在真正的长距离赛跑中,才能暴露出关节结构、电池续航、散热能力和运动算法等“隐藏Bug”。

“机器人腿”有哪些秘密武器?

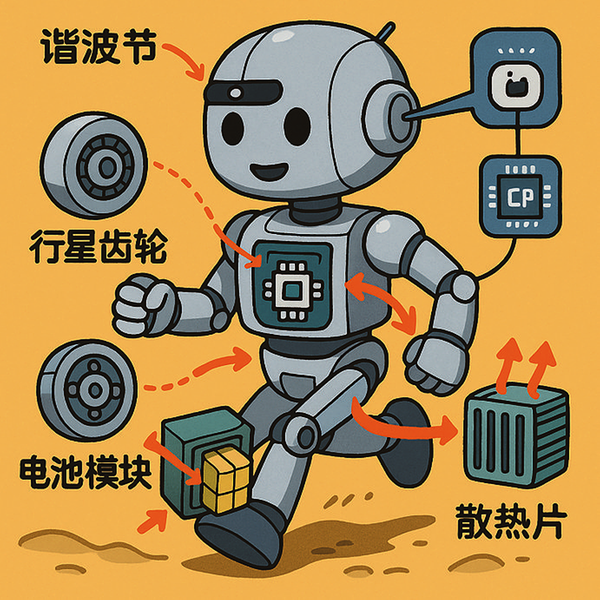

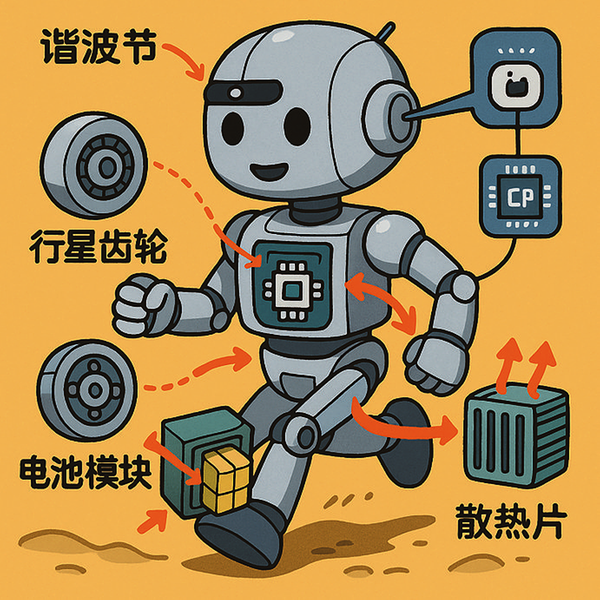

要让机器人迈出脚步,关键在“膝盖”和“脚踝”——也就是减速器(齿轮组)。目前主流有三种减速器方案:

谐波关节:就像摩天轮上的齿轮,虽然转得不快,但输出扭矩大、运行安静,还能持续跑一两个小时不“偷懒”。

行星齿轮:效率高、响应快,常见于表演型小机器人,能做“鲤鱼打挺”这样的炫酷动作。

直线关节(行星滚柱丝杠):结构更紧凑,但对精度要求极高,适合高精度动作。

“热身”和“喘息”——散热与电池更换

高强度奔跑容易发热。机器人电机运转时就像给它“吃”了大力丸,内部温度飙升,得靠“散热”来降温。目前,大家多依赖金属外壳被动散热,再辅以改良电机绕线和增强导热结构,尽量把热量“赶走”。

电池就像机器人“能量槽”,跑一会儿就要“吃点补给”。赛事中每隔3公里设补给站,可实现“热插拔”——在不关机的情况下,几秒钟完成电池更换,让机器人继续“吃瓜”前进。

“眼耳口鼻”——感知与算法的巧妙配合

在“跟跑”模式里,机器人通过贴在领跑员身上的二维码,用摄像头“盯”着跑步目标,实时调整步伐;若是全自主模式,还需要自己“看”赛道、“算”路线、“选”步态。

这背后靠的就是“控制算法”——把关节、传感器和控制芯片联结成闭环,让机器人像“装了大脑”般自我平衡、自主走路。

“金属疲劳”与“通信干扰”双重挑战

长时间重复运动,就像你一天不停跳绳,肌肉会酸痛;机器人金属结构也会“金属疲劳”,出现松动或开裂。因此,设计师要选用高强度材料、优化结构布局,降低疲劳风险。

与此同时,现场几十台机器人蜂拥而过,无线信号易互相“吵架”。一旦通信受干扰,控制命令可能来不及到达,机器人就会“跟丢人”——变成“呆瓜”,于是各家纷纷优化通信协议,避开高峰频段,保证“通话”清晰。

幕后英雄——工程师团队的“马不离鞍”

别以为机器人自己能跑,现场有二三十位工程师一路“殷勤陪跑”,负责算法调试、电池更换、故障排查……就像给机器人配了豪华后援团。赛道旁还有“医疗车”——装满备用电池和工具的后勤车辆,随时待命。

跑马拉松,不只是“跑”

人形机器人马拉松赛,不只是比谁跑得快,而是一次系统级“体检”:关节的耐久度、散热的效率、能量管理的成熟度、算法的鲁棒性和通信的可靠性……每一步都凝聚了工程师的智慧。等到这些基础能力都“跑”过来,未来的巡检、配送、安防等场景里,机器人就能真正“上场”。

(杨耀辉)