1943年6月10日,匈牙利记者比罗·拉斯洛兄弟发明了世界上第一支圆珠笔,并向欧洲专利局申请了专利。如今,这种书写工具使用相当广泛,但是它的发明过程知道的人却寥寥无几。

一项改变世界的发明

最早的圆珠笔概念可追溯至1888年,美国记者约翰·劳德设计了一款采用滚珠作为笔尖的笔,然而,该设计未能成功转化为实用商品,主要因其两大缺陷:一是小圆珠制造难度大,书写效果在普通纸张上不佳,墨水流动不均;二是油墨黏稠度调控困难,易导致漏墨或堵塞。这一尝试为圆珠笔的发展奠定了基础。

1895年,英国市场曾短暂出现过非书写用途的圆珠笔商品,但因应用范围有限,未能广泛流行。1916年,德国也有人设计出结构近似现代圆珠笔的款式,但因性能不佳,同样未能引起广泛关注。

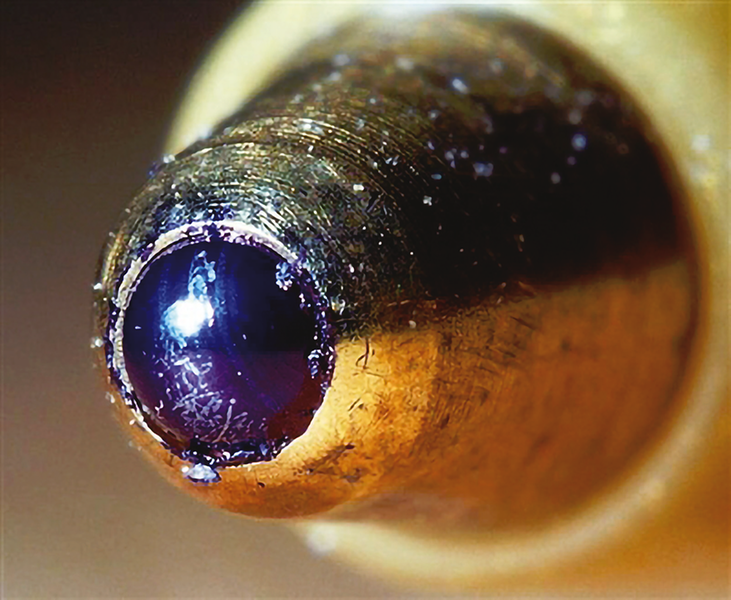

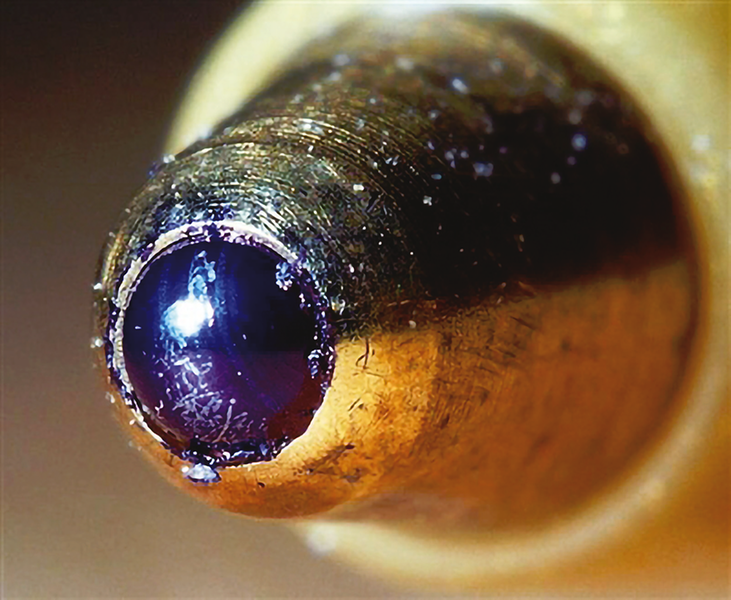

1943年,匈牙利记者比罗·拉斯洛深刻认识到传统钢笔的不足。在一次报纸访问中,他灵感突现,设想用快干墨水替代传统墨汁,灵感来源于报纸印刷油墨的快速干燥且无残留特性。比罗决心将这种快干墨水应用于新型书写工具,并创新性地提出在墨水管顶端安装可旋转的小金属球,既作为笔帽防止墨水干涸,又能控制墨水以稳定流速流出。同年6月,比罗与其兄弟,匈牙利化学家格奥尔格共同向欧洲专利局申请了专利,并成功推出了首款商用圆珠笔——Biro圆珠笔。

我国首支国产圆珠笔诞生

1948年,中国首支国产圆珠笔在上海丰华圆珠笔厂问世。改革开放后,在巨大的出口需求带动下,制笔厂如雨后春笋一般出现。

2011年,我国正式启动“制笔行业关键材料及制备技术研发与产业化”重大项目,国家投入近6000万元资金,助力科研机构与企业攻克中性墨水制造、笔头不锈钢线材及加工设备等关键技术。历经四年努力,该项目于2015年成功通过“十二五”国家科技支撑计划验收,实现了多项技术革新,逐步打破制笔行业长期以来的“进口依赖”局面。

为解决数百亿支圆珠笔的“中国笔头”问题,国家早在2011年起便着手推进这一重点攻关项目。太钢集团技术中心高级工程师认为,制造笔头所需的钢材需精确调配多种特殊微量元素,以达到最佳性能。微量元素配比的微小差异都将直接影响钢材质量,若无法找到最佳配比,中国制笔行业将长期依赖进口笔尖钢。由于缺乏相关资料,研发团队只能从几十公斤的钢材开始,不断尝试不同的成分配比,具体次数已难以统计。笔头生产工艺作为国外企业的核心机密,迫使国内团队必须自主研发全新的炼钢工艺。

经过长达五年的不懈努力和无数次的失败,太钢集团终于在电子显微镜下观察到了添加剂分布均匀的笔尖钢。2016年9月,试验取得成功。经过十多次大规模炼钢后,第一批切削性能优异的钢材终于诞生。这批直径为2.3毫米的不锈钢钢丝,已自豪地烙印上了“中国制造”的标签。

(据《科普中国》)