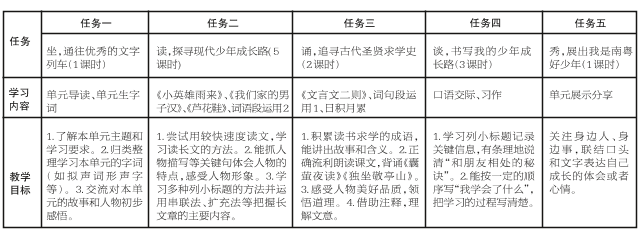

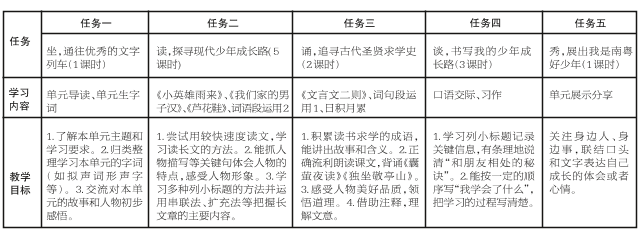

表1:依据学习任务群制定的统编版小学语文四年级下册第六单元教学目标(以“争做最美南粤好少年”为主题)

表1:依据学习任务群制定的统编版小学语文四年级下册第六单元教学目标(以“争做最美南粤好少年”为主题)

摘要: 《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出设计语文学习任务群的理念。基于“以评促学”“以评促教”观念,需践行“教—学—评”一体化理念,推动语文教学有效发展。本文聚焦统编版小学语文四年级下册第六单元在学习任务群教学设计下的教学形式,探究评价目标、任务与方法间的逻辑关系,梳理学习目标与评价目标、学习任务与评价任务、学习方法与评价方法的一致性,为语文教学评价提供参考。

关键词:学习任务群;“教-学-评”一体化;评价目标;评价任务;评价方法

一、引言

新课标提出:“要以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群。”这一理念推动了语文课程内容结构的变革,要求教学评价以学科核心素养为导向,体现学习任务群内涵,确保课程、教学和评价高度一致,实现“以评促学”“以评促教”的良性循环。

教学评价是教学的关键环节,需涵盖三个核心维度:一是明确“评价什么”,解决核心问题;二是聚焦“如何评价”,构建多样化评价方法和任务体系,收集学生真实学习表现;三是思考“如何理解和运用评价结果”,将其转化为推动教学改进和学习生长的动力。基于此,本文结合统编版小学语文四年级下册第六单元教学实践,探讨如何科学设计教学评价体系,实现“教—学—评”一体化高效教学。

二、根据教学目标,确定评价目标

(一)设计学习任务群,定位教学目标

统编版小学语文四年级下册第六单元围绕“儿童成长故事”展开,其核心语文能力聚焦“掌握长篇文本叙事脉络”与“有序呈现事件发展过程”。经文本分析,本单元主体可归为“文学阅读与创意表达”任务群:前者对应新课标要求的文学性文本解读能力培养,后者指向逻辑性写作训练。落实生字词教学时,应融入“语言文字积累与梳理”任务群要求,开展字源探究、词语归类等活动,夯实学生语言基础。由此,教师可确定本单元教学目标(相关示例见表1)。(二)对照教学目标,确定评价目标

评价目标是教学系统的核心环节,需与教学目标保持一致。通过观测学生行为表现,定位其优势与不足,为教学调整提供依据。基于“教—学—评”一体化原则,可将教学目标转化为可视化评价量表,帮助学生规划学习路径。

三、选择评价方法,设置评价任务

明确教学目标与评价目标后,教师需对目标分类转化,依据评价目标选择评价方法。评价方法由评价任务决定,评价任务是评价目标的具体化呈现。

针对每个评价目标,设计典型评价任务是确保学习评价精准有效的关键。例如通过归类生字整理卡、课文朗读、话题交流等形式呈现学生在语言文字积累方面的学习情况,并据此设计这些评价内容。

同时,评价方式应多样化,包括纸笔性评价和过程性评价。如在“列小标题”环节,通过小组交流、集中展示、思辨梳理等活动,引导学生思考、修正阅读思路并得出结论。在“感受人物品质”环节,采用学生交流批注的方式设置评价任务。

在“讲一讲,优秀少年代言人”活动中,评价任务丰富多彩,通过配音、表演、配图讲故事、分角色朗读、制作人物名片等形式开展过程性评价,便于教师了解学生对把握故事内容、感受人物品质的学习情况。

面对多样评价任务,评价结果呈现应多元化。可以是学生本人、教师或同学的点评性文字(如设计“个人评”“小组评”“教师评”的三维评价单)或点评性语言,也可以是课堂上教师或同学的即时性反馈,营造积极互动学习氛围。

四、构建评价标准,注重反馈内容的有效性

学生语文学业成就包含知识掌握、技能运用与方法应用等认知要素,以及思维品质、学习动机、合作能力、创新思维等非认知要素。从表现形态看,有些是显性的,如积累背诵古诗文的具体篇目、书面语言表达的逻辑性等,易于观察评价;有些是隐性的,如学习兴趣、自我期待、学习态度等,需要教师用心发现引导。教师应全面关注显性与隐性维度发展,结合学习目标与表现标准,确定评价标准中的等级与具体维度,实现对学生学业成就的全面、客观评价。

五、结语

教学评价旨在利用评价结果解决教学问题,促进学生成长,改进教学方法。其关键意义在于深入了解学生学习进程,精准诊断与发现问题,以促进未来学习。教师应积极响应新课标精神,关注学科核心素养,推动教学评价改革与实践,这是新时代语文教育的迫切需求与责任。

参考文献:

[1] 教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社2022.4.

[2] 吴欣歆、管贤强、陈晓波.新版课程标准解析与教学指导·小学语文(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社2022.8.

[3] 崔允漷、雷浩.教-学-评一致性三因素理论模型的建构[J].华东师范大学学报(教育科学版),2015(4).