成高立:扎根一线二十载匠心点亮“智慧路”

陕西高速机械化工程有限公司正高级工程师、高校外聘专业硕士指导老师成高立,二十余载扎根养护一线,以脚踏实地的作风和锐意创新的精神,在公路养护领域披荆斩棘,屡创佳绩,赢得了广泛赞誉。他荣膺陕西省科学技术进步奖、陕西省自然科学优秀学术论文奖、中国公路学会技术发明奖、中国公路学会科学技术进步奖、陕西省交通运输科学技术奖及陕西省“三新三小”创新竞赛一等奖等多项荣誉。

针对沥青路面摊铺中混合料离析这一行业顽疾,成高立决心突破。他瞄准智能制造,带领团队攻坚克难,扎根现场,创新应用机器视觉技术。利用工业相机实时捕获图像,攻克复杂光照干扰,首创智能算法精准定位离析区域,最终研发出“沥青路面摊铺离析自动识别技术”。这项被称为“智慧之眼”的创新,实现了非接触、实时在线的高精度检测(准确率超96%),能即时预警并指导参数调整,从源头阻断离析,显著提升了路面质量与寿命,攻克了行业长期的技术难题。

攻关的脚步从未停歇。为满足超薄罩面技术对高性能材料的迫切需求,成高立团队日夜攻坚,经历了配方设计的反复摸索和工艺参数的无数优化,成功研发出具有完全自主知识产权的“巨量”牌高粘改性沥青及乳化沥青,一举打破了国外技术垄断。该成果应用于铜延、西汉高速等项目,使养护质量提升20%,自检效率提速30%,效益增加15%以上,用实力证明了自主创新的价值。

二十载坚守一线,成高立主持及重要骨干完成重点科研20项,获授权专利逾40项,主持及参编标准18项、部级工法2项。创新成果为企业创效近千万元,更引领了陕西省高速公路养护技术升级。从“智慧之眼”到高粘材料,再到行业标准,成高立以坚韧与智慧,匠心守护三秦通途,是当之无愧的“智慧养护先锋”。

侯强: 以创新实干托举能源强国梦

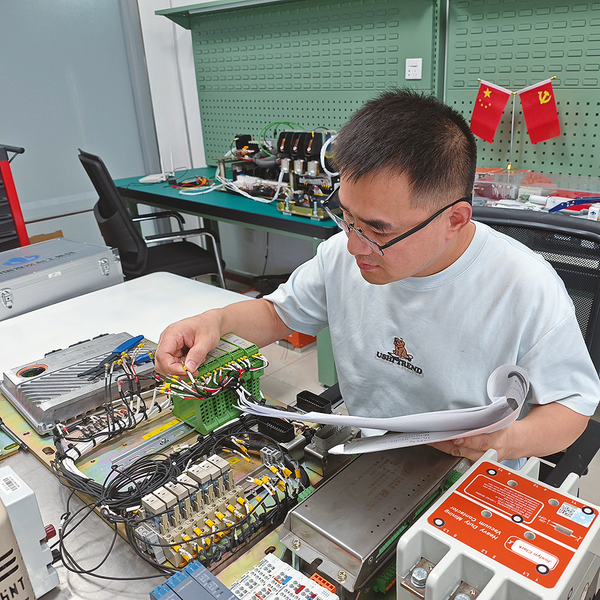

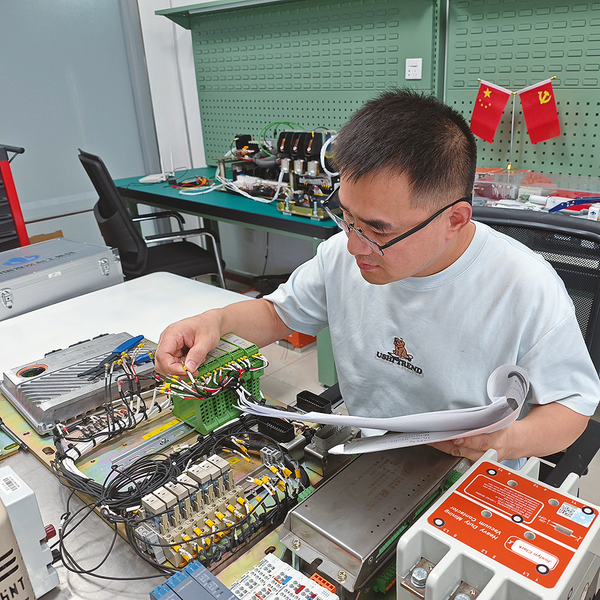

十五载寒暑,神东煤炭集团高端设备研发中心高级工程师侯强在煤矿关键采掘装备国产化道路上不断摸索、前行。他坚持实干为先、开拓创新,出色地完成了多项艰巨的任务。

2021年神东寸草塔煤矿要建设薄煤层智能化开采工作面,他的团队接到公司安排,要研发一款智能综采工作面液压支架电控系统,他带领团队吸收引进先进技术,结合现场使用实际情况进行大胆创新,研发出千兆网络型控制器,理论传输速率可达1000Mbps,可将综采工作面视频监控、人员定位、无线网络、语音通话全部通过一根缆线进行控制与信号传输,提升了通信传输效率,减少了综采工作面相关设备、缆线数量。该套系统实现了自动跟机拉架功能,减少了生产班作业人员,降低了生产成本,提高了综采工作面安全系数及工作效率,为后续实现井下工作面控制器信息互通,井下设备互联积累了宝贵的经验。2021年寸草塔矿综采工作面首次成功应用了国内首套千兆“一网通”液压支架电控系统,实现了智能化开采的目标。

在采掘装备国产化工作中,侯强和他的团队不断通过技术攻关、方案优化,推动采掘装备智能升级,先后研发掘锚一体机用集成电液模块、人机控制面板,实现掘锚机一键自动钻孔、锚固功能。侯强始终坚持自主创新,针对进口采煤机关键核心元件定制化,只能从主机厂家采购,周期长、价格高的问题,自主设计了采煤机智能液压系统,采用本安型多路阀设计,应用集中润滑系统、补油系统,实现降本增效的同时提高了设备的可靠性。

创新引领未来,实干铸就辉煌。侯强始终坚守着自己的初心,在采掘装备研发中投入全部的精力和时间,在自己的岗位上不断进行技术攻关,在助力能源强国建设上不断展现新作为,先后荣获内蒙古自治区科技进步二等奖、国家能源集团科技进步三等奖、煤炭工业协会五小成果、能源化学地质工会职工技术发明等15项成果,授权专利22项,发表科技论文11篇。

杨晶华:金属“延寿师”以匠心雕琢工业筋骨

在法士特集团轰鸣的生产线上,总能看到杨晶华沉浸其中的身影。作为一位深耕金属材料表面强化领域十四载的工艺工程师,他精雕细琢的,是每一件金属零件的筋骨;他执着追求的,是产品更长的服役寿命,是企业核心竞争力的坚实基石。

杨晶华的职业生涯,每一步都踏在金属性能的探索前沿,2011年至2014年,材料检测实验室是他坚守的起点。在对黑色金属、铝合金甚至橡胶材料的细致检测分析过程中,他积淀了对材料本质的敏锐洞察。2014年至2017年,低合金钢的热处理加工成为新的战场。炉火的淬炼不仅提升了金属的性能,也加深了他对微观结构的理解。这段“沉潜期”赋予他扎实底蕴与前瞻视野。当2017年担纲金属抛喷丸强化工艺革新重任时,他厚积薄发,成果斐然。主持及参与省级项目1项、集团重点科研项目10项,授权专利21项,发表论文8篇,起草企业标准11项,荣膺陕西省科技进步三等奖及十余项公司级大奖。

2019年,一个转折点呼啸而至。彼时,公司产品表面强化工艺主要依靠传统抛丸技术,但在关键疲劳寿命指标上遭遇瓶颈。杨晶华敏锐洞察潜能,果断与设计人员深入市场调研,主导海量材料测试与疲劳检测。他力推将“喷丸强化”引入生产序列,启动了产品的革命性升级。这一震撼成果为持续引进国际顶尖设备(如2020年引进1台世界一流的维尔贝莱特数控强喷机)打下基石。至2022年,13台数控喷丸设备陆续服役,铸就了满足核心产品极限寿命需求的强大保障线。

十四年的沉淀与奋进,凝结于一次次工艺突破和寿命延长之中。“每一次应力消除、每一次强度提升都可能为公司守住质量声誉,为客户赢得安全旅程。”杨晶华信念如磐。他的匠心在冰冷的金属世界里生发出韧性的光芒。这位金属“延寿师”,用永不停息的精进,触碰着材料的极限边界——这不仅是技术的探索,更是一条为安全与责任铺筑的光荣之路。

侯永昌:青春铸翼四载功 创新赋能工装强

侯永昌入职陕西飞机工业有限责任公司以来,始终扎根工装设计一线,以精益求精的工匠精神和敢闯敢试的创新热情,在飞机工艺装备设计领域深耕细作、勇破难题,用青春力量为飞机工艺装备技术升级注入鲜活动能。他主导完成多项关键工装设计任务,获授权专利4项,发表专业论文3篇,用扎实成果诠释着新时代航空青年的责任与担当。

“让设计更高效,让成果可传承”是侯永昌坚守的工作理念。面对传统飞机工装设计中存在的重复性工作繁琐、设计经验难以复用、人为失误率较高等行业痛点,他敏锐捕捉技术突破方向,牵头开展“基于知识工程的飞机工艺装备快速设计技术研究与应用”课题攻关。课题推进过程中,侯永昌带领团队深耕设计流程优化,通过梳理机翼型架设计中的核心参数、典型结构和工艺标准,构建起系统化的知识数据库;运用数字化建模与参数化设计技术,将分散的设计经验转化为可复用的模块工具,大幅缩短了工装设计周期;创新开发知识驱动的设计流程,实现了设计参数自动匹配、结构方案智能推荐,从源头减少错误,形成了具有完全自主知识产权的计算机软件著作。

在具体工装设计任务中,侯永昌将创新技术成果深度落地。他主导设计的中央翼总装型架和外翼发房对合平台,通过知识工程技术实现关键定位组件的快速适配,并运用参数化设计模块实现多型号兼容,解决了传统工装通用性差的难题。这些成果不仅降低了大量人为重复性工作,更让宝贵的设计经验得以沉淀传承,为我国多个飞机的研制提供了坚实的工装技术支撑,推动飞机工装设计从“经验驱动”向“数据驱动”跨越。

脚踏实地,勇于创新。从图纸上的每一条线条到车间里的每一套工装,侯永昌用创新思维破解技术瓶颈,用实干精神诠释责任担当。在航空工业高质量发展的征程上,他正以青春之力持续书写工装设计领域的创新答卷。