杨宇杰:匠心浇筑自然之美创新突破清水之困

在建筑艺术的殿堂里,将冰冷的混凝土赋予自然的灵韵,是无数建设者的梦想。入职陕西省第八建设集团股份有限公司仅三年的青年工程师杨宇杰,凭借对技术的钻研和对品质的执着,在西安未来之瞳歌剧厅项目的攻坚战中崭露头角。面对建筑大师王澍设计中极具挑战的“竹纹清水混凝土”工艺,他勇挑重担,带领团队成功研发出“现浇竹纹清水混凝土成套施工技术”,成为2025年陕西省企业“三新三小”创新竞赛中一颗耀眼的新星。

竹纹清水混凝土要求一次浇筑成型即为最终饰面,工艺难度极高。传统方法存在竹片污染混凝土、模板拼接漏浆形成“黑边”、异形墙体施工困难、成本高等痛点。面对这些行业难题,杨宇杰没有退缩。他扎根项目一线,反复试验,将创新精神融入每一个细节。

他带领团队改进优化,采用“火焰烘烤+机械擦拭”一体化的竹片处理技术并发明简易装置。该技术能高效清除竹青色素、提升竹片强度和耐久性,从源头上杜绝了污染和骨料损伤,确保竹纹肌理清晰纯净。针对模板漏浆顽疾,他创新设计了一套严密的新型浇筑体系,通过特制模板组、双层支撑件与精密的密封堵缝结构,不仅根治了漏浆问题,更首次实现了竹纹墙体的双侧同时施工。面对歌剧厅大量锐角转折、窄墙等复杂结构,他大胆摒弃传统木模,应用高强度钢制模板加固体系,并创新采用“环状螺旋钢筋笼”深化设计与“橡胶锤高频模外辅助振捣”工艺(每秒3—5次),完美解决了异形部位振捣密实与表面成型的难题。

三年磨砺,锋芒初露。杨宇杰用勤奋与智慧证明,青年工程师同样能在重大工程项目中担当重任,用创新解决技术难题。他在图纸深化中思考,在模板安装中钻研,在振捣声中坚守,用年轻的肩膀扛起了艺术与工程融合的重担,让自然的“竹韵”在建筑大师的杰作上完美绽放。

薛景瑞: 科技创新领路人 匠心筑梦显担当

作为长期扎根一线的技术工作者,薛景瑞始终坚守初心使命,一步步在专业领域精进技艺,勇做技术创新“领头雁”。“坚守、担当”是薛景瑞对自己16年工作生涯的总结。付出必有回报,他连续两年获得陕西省市政工程协会质量管理小组“优秀推进者”荣誉称号和第四届陕西省公路学会“青年科技奖”。曾获陕西省企业“三新三小”创新竞赛一等奖、二等奖各1项,陕西省质量创新大赛一等成果1项,质量管理小组一等奖12项;累计获得省级工法1项、公路工程工法2项,专利11项;发表合著1部,参编中国国际科技促进会标准化委员会团体标准2部。

百舸争流,奋楫者先;中流击水,勇进者胜。在桥梁隧道工程施工行业中,薛景瑞就是这样一位奋进者。16年来数余项重难点项目施工的磨炼,书写了他从一名技术员到技术领军人的人生笔记,记录了他坚守初心的使命,积淀了“坚守质量、传承创新”的难忘历程。刚踏入工作岗位的薛景瑞,怀揣梦想,凭着一股冲劲和干劲,先后参与了十天高速公路安康东、共和至玉树高速公路、宝鸡至坪坎高速公路控制性工程的建设。他倍加珍惜在重大工程一线锻炼的机会,在施工现场虚心地向前辈请教学习,空余之时查阅资料,不断学习和提升自己的专业技能。他以刻苦钻研、踏实肯干的工作作风和优异的工作成绩赢得了领导、同事们的肯定。短短几年,他就成长为能担起重任、勇挑大梁的技术骨干人员。

务实而坚定,行稳而致远。薛景瑞始终坚信“努力没有终点,实干创造价值”。未来,他将继续以科技为笔,绘就创新智慧蓝图;继续以技术为矛,攻克更多行业难题。

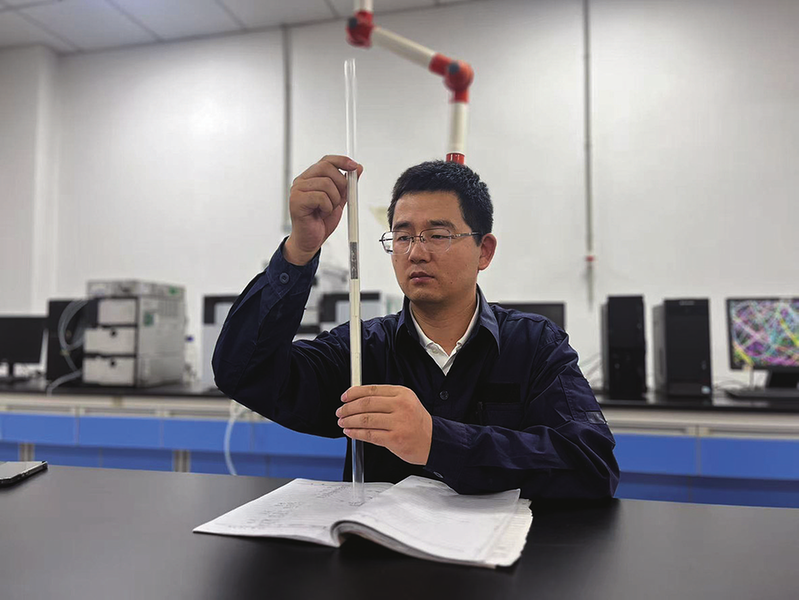

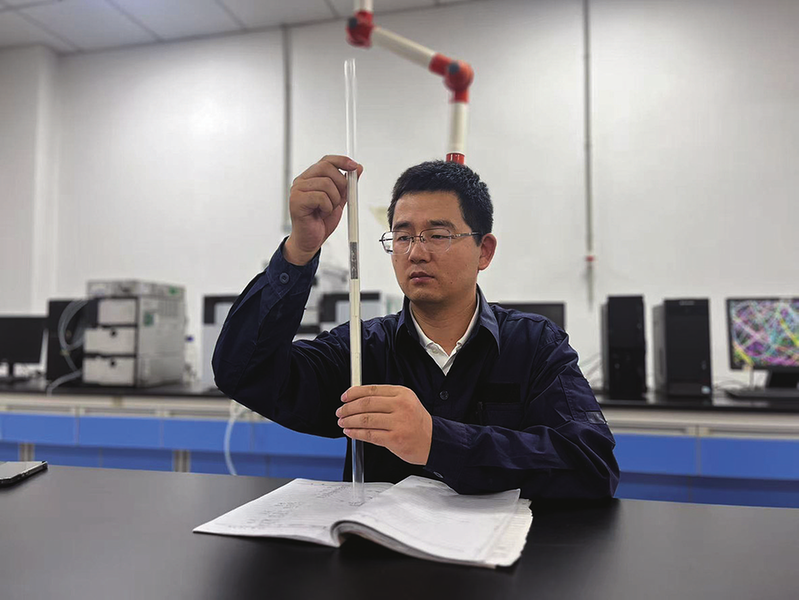

金晓东: 蓄势待发的国产催化技术攻坚者

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)中试生产线上的机器隆隆作响,金晓东身着斑驳痕迹的工作服,正在全神贯注的进行一项催化剂放大任务。这位36岁的青年工程师,对科研的目标很明确:打破进口垄断,实现国产替代。

在加入团队之初,公司在环保催化领域尚属空白,金晓东以精细化工催化技术起步,在迷茫中探索领域发展方向。2020年的一次技术交流会上,有企业提到我国石化行业丙烯产业链废气处理催化剂全靠进口,采购价格昂贵,面对严格的环保压力,国内企业只能被动接受。金晓东大为震撼,接下了这项公司重点攻关课题。

催化剂的研发是一项系统工程,原料选型、制备方法、涂覆工艺等,每一步都可能影响最终性能。没有任何经验可依,金晓东从零开始,自主建立催化剂评价方法,搭建性能测试平台,制定催化剂工艺路线,紧抓难点、反复试错,终于在一次实验中测试出较好的结果,使得该催化剂技术明朗起来,经过多次优化改进后,初代催化剂定型。

2022年,该催化剂在某大型石化企业侧线完成中试,性能指标达到国际领先水平,成本只有进口产品的60%。但工业化推广并不顺利,一些企业对国产技术抱有怀疑,不敢冒险使用。2023年,金晓东用数据和成本成功说服一家企业进行了工业试用,催化剂得到较好的应用结果,企业终端排放达标,至今已满2年并继续运行中,完全达到进口催化剂水准。

催化剂配方形成,生产还需解决。金晓东结合工艺路线,深入考察,详细对比,为产线建设和调试打下了坚实的基础,公司年产100m3的自动化涂覆产线顺利投产。为了适应工业反应器的空间布局,催化剂封装工程化又成为一道难题,他进行了大量的计算模拟和封装实验,积累经验,逐步改进,最终形成了一套自主开发的封装工艺,为催化剂模块化铺平了道路。如今,这种催化剂已经在3套工业装置上应用,形成了4项授权专利技术,新增产值5000万,有效扩充了公司产品链,实现了废气催化剂“0到1”的突破。

金晓东沉默如深渊,蓄势待破晓。“这不是终点,我国在高端应用领域的催化技术起步较晚,追赶超越,实现国产技术迭代,仍任重而道远。”金晓东说。

吴超:扎根一线 在实践中汲取创新养分

在陕西燃气集团工程有限公司有这样一道身影,六年来始终坚守在天然气管道事业的科研岗位上,用智慧与汗水书写着攻坚克难的篇章,他就是吴超。从管道建设施工的一线实践到现场检验检测的技术攻关,他的每一步都走得坚实而笃定,用不畏艰难的闯劲、勇往直前的冲劲和坚韧不拔的韧劲,在天然气管道事业的沃土上深耕细作,结出了累累硕果。

在工作历程中,吴超完成了从施工建设到检验检测的专业跨越,而创新精神始终是他前行的动力源泉。他先后牵头或参与完成3项省部级及燃气集团重点科研项目,这些项目紧扣行业发展痛点,为天然气管道的安全高效运行提供了关键技术支撑。与此同时,他注重将科研成果转化为实际生产力,累计获得5项授权专利,每一项专利都凝结着他对技术细节的精准把控和对创新路径的不懈探索。数篇论文的发表,则是他在专业领域深耕细作的学术见证,为行业技术交流与发展贡献了智慧力量。

丰硕的科研成果为吴超赢得了众多荣誉:他曾获陕西省科学技术奖一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项,彰显了他在省级科研领域的突出地位;陕西省建筑业协会QC成果一等奖1项、三等奖1项,体现了他在质量管理与技术创新方面的扎实功底;陕西燃气集团工程有限公司科技奖2项,是企业对他科研贡献的高度认可;多次荣获的“公司先进个人”等称号,则是对他敬业精神与工作成效的最佳褒奖。

“望远山而前行,知不足而后进”,这句箴言在吴超的科研生涯中化作生动实践。创新从不是凭空而来的灵光乍现,而是扎根现场的厚积薄发。正如他始终坚信的灵感种子,唯有在检测现场的泥土里深耕,在全身心投入的养分中滋养,才能破土而出。

六年来,吴超的身影始终定格在检测科研一线。寒来暑往,他带着仪器穿梭于管道检测现场,在寒风中记录数据,在烈日下排查隐患。这份脚踏实地的坚守,不是机械的重复,而是带着思考的积累。这些突破印证着一个真理:他在一线熬过的每一个通宵、爬过的每一段管道、解决的每一个难题,都在为创新积蓄力量。

六年如一日的脚踏实地、不怕困难、顽强拼搏,不仅是吴超对工作的态度,更是他对创新的注解。那些在检测现场磨出的茧子,那些写满批注的工作手册,那些深夜办公室亮着的灯光,共同勾勒出他坚韧不拔、求创新的真实模样——以积累为基,以投入为火,最终熔铸成照亮行业前路的创新之光。在未来的日子里,相信他将继续怀揣着对天然气管道事业的热爱与执着,在科研创新的道路上不断前行,为推动全省天然气管道事业的高质量发展贡献更多的智慧和力量。