开栏语 9月9日,由省委宣传部组织的“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”主题媒体行活动正式启动。活动期间,我省多家主流媒体深入一线、走进车间,以实地调研和案例走访,零距离观察陕西国企在科技创新突破、产业生态孵化、高端人才培养等方面的探索与成果,通过笔墨和镜头,全面呈现近年来陕西经济社会高质量发展的非凡历程与显著成就。

“十四五”收官在即,三秦大地发展潮涌。在这张答卷的关键落笔处,“稳”是基调,更是底气。即日起,本版开设“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”专栏,全面展示我省省属企业改革发展的新气象,为全国国企改革提供“陕西样本”。

图为智能安全帽展示样品。

图为游客在子午服务区体验VR项目。

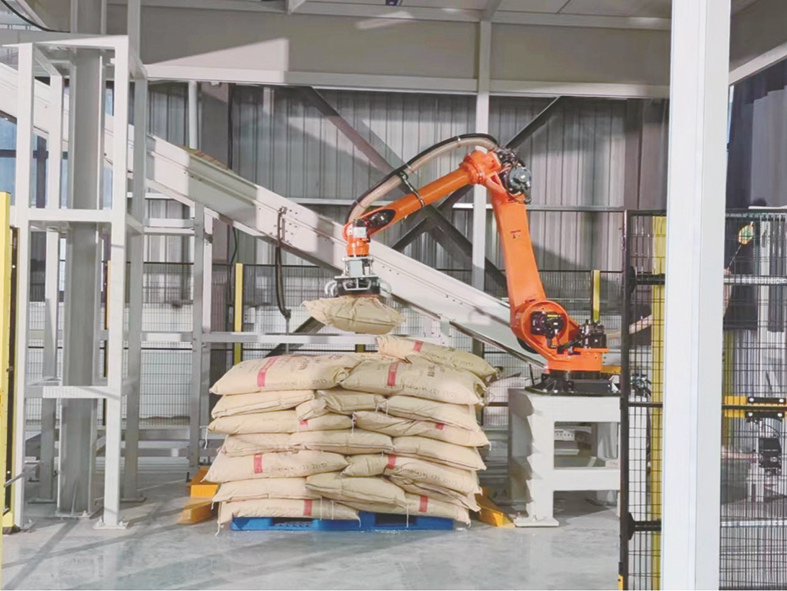

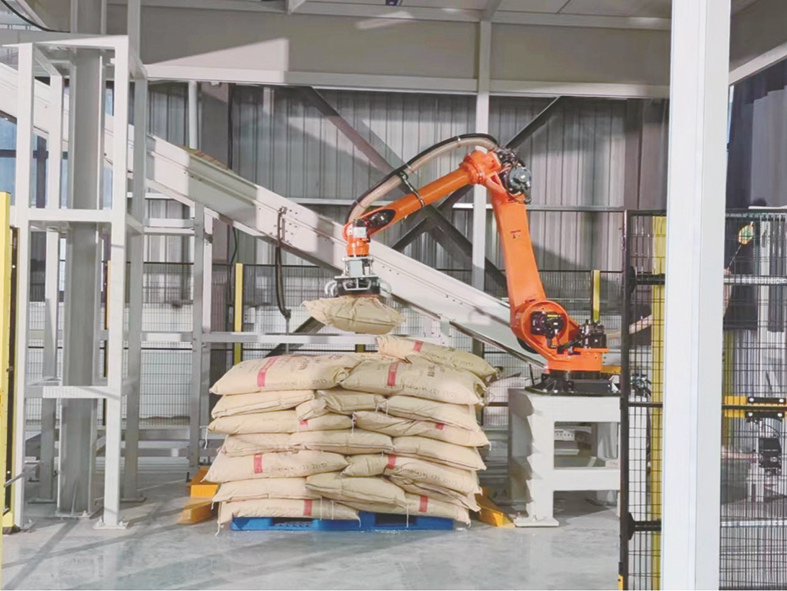

图为智能机械臂正在精准投料。

在“十四五”规划收官之年的关键阶段,陕西交控集团以创新驱动和国企改革为双引擎,不仅在智慧交通、材料研发、服务区转型等多个领域实现突破,更成为区域经济“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”的中坚力量。通过一系列科技赋能与产业融合实践,全力推动中国式现代化在陕西交通领域的深入实践。

贯通科研到产业的“最后一公里” 在陕西省智慧交通产业中试基地(以下简称“基地”),一款智能安全帽正在重新定义高速公路养护作业的安全与效率,工作人员佩戴后,不仅能实时定位,还可与指挥平台即时通讯,使远程人员清晰掌握现场动态。以往需两三天完成的高难度路段巡检,如今借助无人机仅需两三个小时即可完成。借助北斗终端,即便在无网络信号的边远地区,数据仍可以实现稳定回传。

这座今年6月揭牌的全国交通系统首个专业化中试平台,正致力于破解科技成果产业化的关键瓶颈。基地拥有900平方米实验室、500平方米中试产线和十余处室外验证场,覆盖从智能传感器、北斗终端测试到无人机场景验证的全链条能力。

据陕西高速公路工程试验检测有限公司党委书记、董事长邵永军介绍,基地采取“内部孵化+外部开放”模式,既整合集团资源推动技术落地,也向社会开放中试服务,通过发布六类服务清单,输出可复制的技术方案与标准。目前,基地已成功中试熟化包括北斗融合定位终端、无人智慧巡检系统等8类62项产品,逐步形成交通装备、智慧监测、科技兴安、北斗卫星应用、养护新材料五大产品系列,共30余款产品。其中,北斗GNSS设备应用于川藏铁路,星翼无人机创下国内桥检建模纪录,便携卫星站远销日本。

与此同时,以基地为依托的智慧交通产业孵化加速器,集成中试熟化、产业孵化、企业加速和基金投资四大功能,构建“技术—产业—资本”深度融合的创新生态。入驻企业陕西交控飞行有限公司研发的无人机应急响应系统,在模拟突发事件中实现“3分钟抵达现场+应急广播启动”,处置效率提升75%。陕西交控飞行有限公司执行董事兼总经理张国宏表示:“我们在G85银昆高速宝鸡段部署的150公里无人化巡检系统,累计飞行超过1300小时,成功处置突发事件百余次,人工巡检效率提升6倍。”

目前,基地已吸引国交空间信息技术有限公司、福建省高速技术咨询有限公司、陕西高速星展科技有限公司、陕西交控数字科技有限公司等四家科技企业入驻,覆盖卫星遥感、传感器研发、交通无人机和数字服务等领域。

高速公路服务区变身乡村振兴“新驿站”

在大多数人眼中,高速公路服务区只是旅途中的临时歇脚点。然而,在子午服务区,卡丁车、射箭、滑雪、保龄球等体育休闲和娱乐项目一应俱全,还配有16个房车庭院和可容纳15顶帐篷的露营区,人们可以在这里享受惬意休闲时光。

在陕西交控服务管理集团有限公司(以下简称“服务管理集团”)的努力下,一个个像这样的服务区正悄然变身为助力乡村振兴的“新驿站”,通过就业帮扶、消费拉动、文化展示等多种方式,为当地百姓铺就一条“家门口”的增收致富路。

46岁的喻小英是安康市宁陕县海棠园村村民,她在宁陕服务区餐厅工作已经五年多了。“以前种天麻、香菇收入低,现在月赚3000多元,管吃住,每天骑车十分钟就能回家照顾父母。”她笑着说。

像她这样实现“家门口”就业的村民不在少数。宁陕服务区超市员工刘德琴表示,如今月均收入3000—4000元,“既能工作,又能顾家,生活踏实多了。”

服务管理集团数据显示,其所辖服务区共吸纳9000人就业,95%为当地群众,为近7000个家庭提供稳定收入。此外,其所辖服务区还开设乡村特色门店70余家,直接带动500个就业岗位。对吸纳脱贫人口就业的商户,服务管理集团给予降租等政策支持,目前已帮助3000余人顺利入职。

消费帮扶同步推进。服务管理集团以委托加工方式开发“长安驿”系列特色产品百余种,600多种陕西农副产品进入服务区销售,年销售额突破2000万元。依托数字化平台,83款产品实现线上线下联动销售,多个服务区开展特色促销,十余个旅游景点借此推介,有效拓宽了农产品销路。

文化赋能效果同样显著。服务管理集团利用节假日开展非遗展示活动350场,覆盖150万人次。安塞腰鼓、华县皮影、凤翔泥塑等30多种非遗产品进驻服务区,甘泉豆腐干、谢村黄酒等非遗食品年营收超千万元,品牌效应持续扩大。

目前,服务管理集团运营98处服务区、50处停车区,拥有304座加油加气站、370座充电换电站,打造“长安驿”自有品牌体系,涵盖茶饮、零售、快餐等140家门店,年营收达2亿元。未来,服务管理集团将继续深化“服务区+”模式,推动服务区向商业综合体、主题服务区转型,为乡村振兴注入“交控力量”。

以“数智”转型实现从亏损到领先的逆袭

三年前,陕西交控公路沥青材料技术有限责任公司(以下简称“公司”)还深陷亏损泥潭,年亏超1200万元;如今,其全自动数智化生产线正安静高效地运转在西咸新区秦创原智造创新产业园内——智能机械臂精准投料,中控大屏实时跳动着生产数据。

2021年,并入陕西交控集团后,面对设备老化、工艺落后、损耗严重等多重困境,公司启动战略重组,重新定位为“国内一流高端定制沥青供应商”,推动从贸易型向全产业链模式转型。

“出路在哪里?是我们当时必须直面的一道难题。”公司董事长高贵轩回忆道。

经过研判,整合优势资源,对产业园区重新布局,以技术、科研、管理升级为基础,从单一的贸易型企业,向集沥青加工、仓储物流、贸易服务、产品研发和技术服务于一体的沥青全产业链模式转型。

科技成为扭转困局的关键支点。公司投资4800万元实施数智化改造,通过工业云平台实现远程监控与智能化管理。公司生产中心主任田林乐告诉记者:“以往投料需4—5人协同,现仅需1名叉车工即可完成。加热时间从10多小时压缩至2—3小时,日产能提升6倍。”目前5条生产线日产能达2000吨,产品应用于京新高速、西成高铁等国家级项目。

在创新研发方面,公司联合高校及科研机构攻克了沥青耐候性差、碳排放高等难题,取得多项国家专利,完成3大系列10余种新产品研发。环保型改性沥青凭借抗车辙与节能减排优势,获市场高度认可。其搅拌罐系统获2024年陕西省企业“三新三小”创新竞赛二等奖。

依托“走出去”战略,公司已在河北、山东、广东等地自建或合作建设沥青库区,覆盖全国接卸、仓储与贸易网络,并计划在中东设立子公司,拓展海外业务。“到2030年,我们要打造全国知名沥青品牌、国家级科研链和西部沥青网专业平台,成为百亿级专精特新企业,并力争上市。”高贵轩表示。

三年来,公司营收增长37倍,先后获“全国交通运输系统先进集体”“中国沥青行业杰出贡献奖”等多项荣誉,实现从连续亏损到西北领先的跨越,成为传统产业通过科技赋能实现高质量发展的鲜活样本。

(记者 孟星晨)