安芷生

安芷生(中国科学院院士) 黄土曲线上的地球乐章

安芷生,1991年当选中国科学院院士。他创造性地将第四纪科学与全球变化研究相结合,突破了经典冰期理论,首次系统提出东亚环境变化的季风控制学说,以及亚洲和全球季风动力学理论;通过古今结合、区域与全球结合、人与自然结合的研究途径,革新了传统地质学研究范式,开拓了地球系统科学集成研究新方向,为可持续发展提供了科学支撑。

王兴治

王兴治(中国工程院院士)满腔报国志 一世红箭缘

王兴治,1995年当选中国工程院院士。他长期致力于我国制导技术研究,是我国反坦克导弹领域的先驱者和领军者。先后参与我国第一代反坦克导弹J-201的研制,并担任第二代红箭-8、第三代红箭-9和红箭-XX的总设计师,主持研制的装备填补了我国反坦克导弹领域多项空白。获全国科技大会奖、某装备研制突出贡献奖;以第一完成人获国家科技进步特等奖1项、二等奖2项;获“何梁何利基金科学与技术进步奖”“中国工程科学技术奖”等奖项。

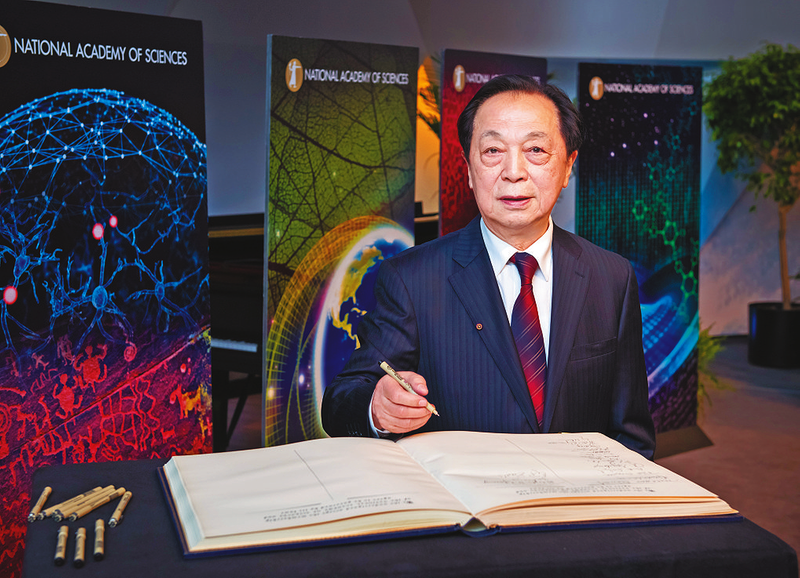

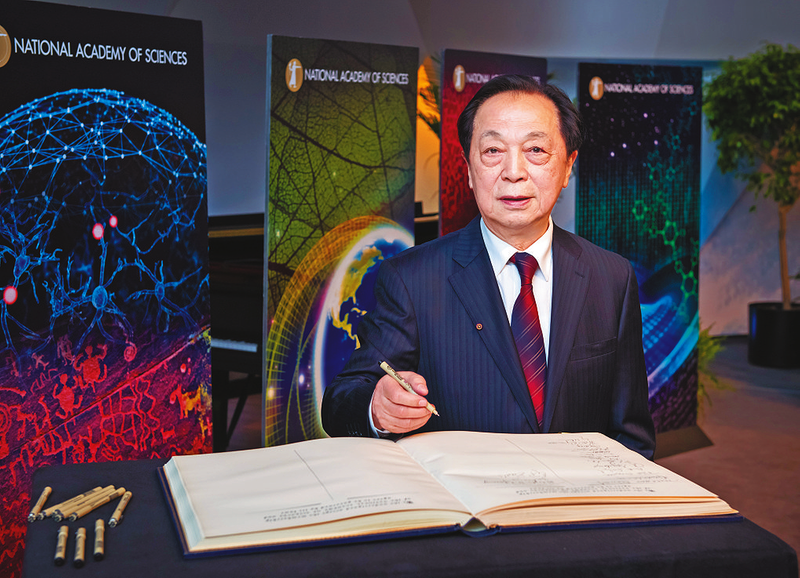

樊代明

樊代明(中国工程院院士)只顾攀登不问高

樊代明,2001年当选中国工程院院士。他长期从事消化系统疾病研究,在国际上率先提出“整体整合医学”理论体系并推动实践应用,开展中外医学发展的宏观战略研究;主持获得国家科技进步创新团队奖1项、国家科技进步奖一等奖1项、二等奖1项,国家技术发明奖1项,军队科技进步奖一等奖2项,陕西省科学技术最高成就奖1项;获国际发明专利5项、国家发明专利86项、实用新型专利32项、国家新药证书1项。

管晓宏

管晓宏(中国科学院院士)永远在学习和创新的路上

管晓宏,2017年当选中国科学院院士。他的学术成就获得广泛认可:1997年获国家杰出青年科学基金资助;2000年受聘为长江学者特聘教授。作为IEEE Fel-low,他的主要研究领域包括复杂网络化系统的经济性与安全性、能源电力及制造系统优化、信息物理融合系统、网络空间安全。他在这些领域取得了系统性创新成果,为推动我国系统工程学科发展作出重要贡献。

张锦秋

张锦秋(中国工程院院士)在黄土地筑就盛世华章

张锦秋,1994年当选中国工程院院士。她的设计思想始终坚持探索建筑传统与现代技艺相结合,作品具有鲜明的地域特色,注重规划、建筑、园林的有机统一,多次获得国家级金、银、铜奖。1991年获首批“中国工程建设设计大师”称号;2001年获首届“梁思成建筑奖”;2004年获西安市科学技术杰出贡献奖;2010年获何梁何利基金科学与技术成就奖;2015年,国际编号:210232号的小行星被命名为“张锦秋星”;2022年获中国城市规划学会终身成就奖。

邱爱慈

邱爱慈(中国工程院院士)马兰花开

邱爱慈,1999年当选中国工程院院士。她参加了我国第一台高阻抗脉冲电子束加速器“晨光号”的研制,并负责装置性能改进与提高工作;自主研制成功了当时我国束流最强(达1MA)的低阻抗脉冲电子束加速器“闪光二号”,在技术上取得重大突破;主持建成多功能辐射装置“强光一号”;主持研制成功紧凑型小焦斑高能脉肿X射线装置“剑光一号”“剑光二号”;主持高功率脉冲开关和纳秒高电压大电流测量等关键技术的系统研究。

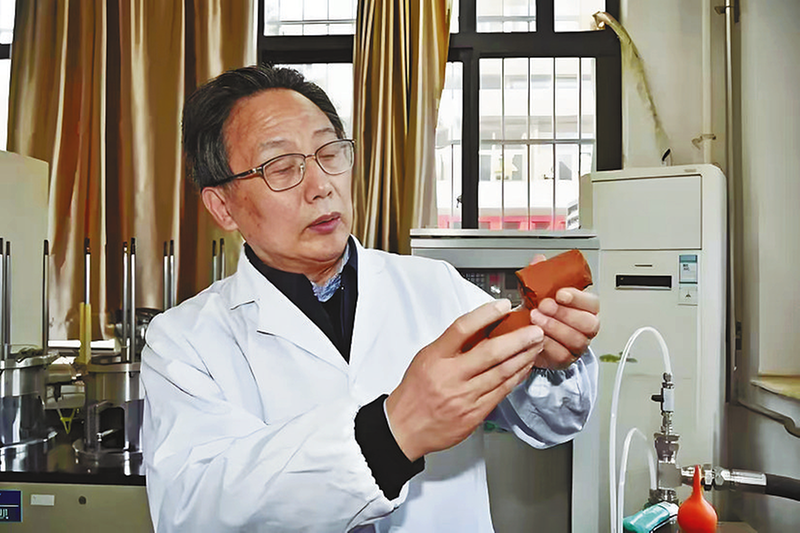

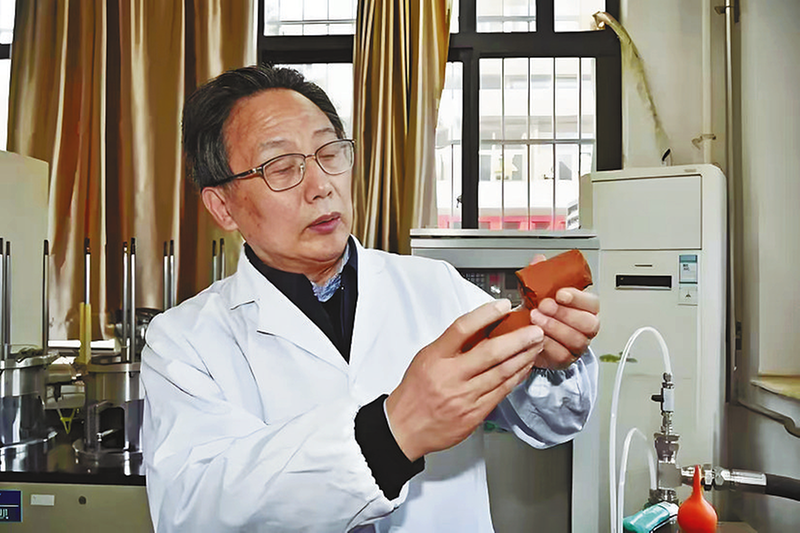

舒德干

舒德干(中国科学院院士)追随达尔文脚步 力行思想创新

舒德干,2011年当选中国科学院院士。他从达尔文进化论出发,带领团队对澄江动物群及寒武纪大爆发进行长期探索,取得系统性创新成果;发现地球第一动物树和第一鱼,前者标志着地球生态系统从原始二极跃升为复杂三极的关键分水岭,后者代表人类远祖从无头的无脊椎动物向有头的脊椎动物进化的里程碑;基于早期动物的关键“化石大数据”提出了三幕式寒武纪大爆发假说。

彭建兵

彭建兵(中国科学院院士)矢志追“灾”凶 丹心护山河

彭建兵,2019年当选中国科学院院士。他长期从事工程地质与灾害地质研究,取得系统性创新成果:以我国西部重大水电工程为研究对象,创立区域稳定动力学理论框架,建立相关理论与方法体系;以华北盆地地裂缝为研究对象,揭示松散沉积层破裂大变形动力学机制,提出地裂缝成因新观点;以黄土高原滑坡为研究对象,阐明地表堆积层滑移大变形动力学机制,创新黄土滑坡成因理论。