摘要:本文以《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)为指导,聚焦小学六年级科学探究实践,构建了由问题导向型教学策略、“自主探究+协作学习”模式及过程性与表现性评价结合的双维度评价机制组成的“教学评一致性”三维策略体系,并结合“模拟地球转动方向和地轴倾斜程度”案例验证,提出了优化科学探究实践的实施路径。研究表明,该体系能有效提升学生科学素养,为小学高段科学教学提供了理论参考与实践范式。

关键词:小学六年级;科学探究实践;“教学评一致性”;策略体系

一、研究概述

(一)研究背景

课程标准明确提出“以探究实践为核心”的教学理念,要求学生在义务教育阶段通过完成课程标准附录4《学生必做探究实践活动》中的78项任务,系统掌握科学探究方法。小学六年级是科学思维形成的关键期,其探究实践质量直接影响学生科学素养发展。然而,笔者通过实地课堂观察发现探究活动存在诸多问题:探究活动往往流于表面形式,缺乏深度;跨学科整合力度不足,难以形成知识网络;评价体系过于单一,难以全面反映学生的探究能力和成长轨迹。这些问题亟待解决,亟须探索出一套系统化的教学策略。

(二)研究意义

本研究以“模拟地球转动方向和地轴倾斜程度”为典型案例,旨在深入探索科学探究实践的有效路径。此举不仅是为了响应课程标准对探究能力培养的明确要求,更是为了解决教学实践中存在的诸多痛点问题。笔者期望通过本研究,提炼出一套可操作、可复制的教学模式,为小学高段科学教学提供切实可行的范式,推动科学探究实践的深化与普及,为学生的科学素养提升奠定坚实基础。

二、小学六年级科学探究实践的现状与问题

(一)现状调查与分析

通过对五所小学的课堂观察与教师访谈,发现以下特征:

1.活动形式化:60%受访教师将实验简化为演示与模仿,学生自主设计环节缺失。

2.跨学科整合不足:仅35%探究实践涉及多学科知识融合。

3.评价重结果轻过程:80%受访教师以实验报告完整性为主要评价依据,忽视过程性证据与思维发展。

(二)问题归因

1.教师层面:跨学科设计能力不足,对探究活动的深度把控有欠缺。

2.学生层面:证据意识薄弱,科学思维训练缺乏系统性。

3.资源层面:实验材料单一,数字化工具应用率低。

三、“教学评一致性”三维策略体系构建

(一)教学策略:问题导向与跨学科整合

1.问题导向型活动模板

(1)设计框架

生活情境→核心问题→子问题链→实验设计→结论推导。

(2)案例应用

以“模拟地球转动”为例,设置核心问题“太阳直射点为何移动?”,分解为:

子问题1:地球自转方向如何影响昼夜交替?

子问题2:地轴倾斜如何导致四季变化?

通过问题链引导学生逐步深入探究地球运动规律。

2.跨学科资源整合

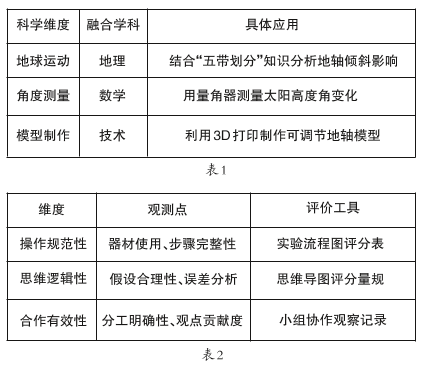

学科融合路径如表1所示。

(二)学习方式:自主探究与协作学习

1.“自主探究+协作学习”模式

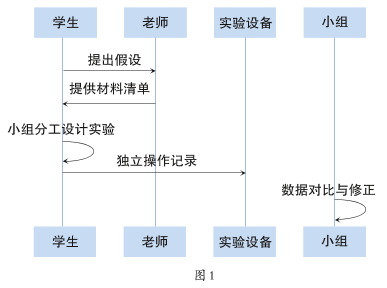

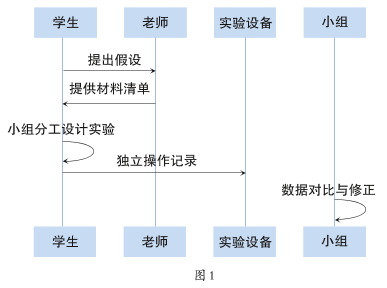

实施流程如图1所示。

2.强化证据意识与科学思维

证据链构建:要求学生记录“实验现象—数据整理—结论推导”全过程,例如:

(1)现象:倾斜23.5°时,北极圈出现极昼(附照片)。

(2)数据:光照时间变化表(精确到分钟)。

(3)结论:地轴倾斜导致太阳直射点回归运动。

(三)评价体系:过程性与表现性双维度

1.过程性评价指标

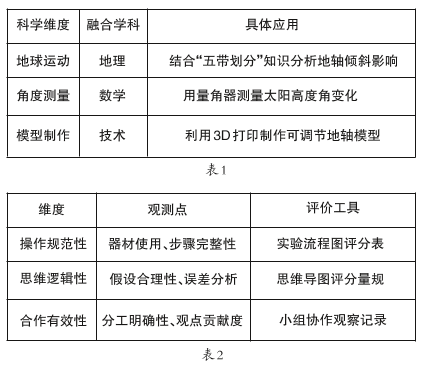

如表2所示。

2.表现性评价案例

实践报告评分标准(10分制):

(1)科学原理应用(3分):正确解释地轴倾斜与四季关系。

(2)创新性(2分):提出改进实验的新方法(如用LED模拟太阳)。

(3)表达清晰性(2分):图表与文字说明对应一致。

(4)实践操作规范性(3分):步骤严谨,误差控制得当,确保数据准确。

四、策略应用案例:模拟地球转动与地轴倾斜

(一)教学实施

1.情境导入(5分钟)

课 程 开始,教师播放一段精心挑选的延时摄影视频,展示地球自转带来的昼夜交替和公转导致的四季变换。画面中,从晨曦初露到夜幕低垂,从春暖花开到冬雪皑皑,自然界的壮丽景色尽收眼底。视频播放完毕后,教师适时提问:“这些现象与地球的运动有何关系?”这一开放式问题,旨在激发学生的好奇心和探究欲,为接下来的自主探究活动埋下伏笔。

2.自主探究(20分钟)

为让学生亲身体验并理解地球运动对自然现象的影响,教师将学生分成若干小组,每组发放地球仪、手电筒(模拟太阳)、量角器等实验材料。各小组的任务是设计并实施一个实验方案,探究不同地轴倾斜角度下光照分布的变化。具体步骤如下:

(1)确定实验变量:确保手电筒与地球仪之间的距离保持不变,以控制光源强度这一变量。

(2)调整地轴倾斜:分别设定0°、23.5°(实际黄赤交角)、45°等不同倾斜角度,模拟地球在不同倾斜状态下的光照情况。

(3)记录观察结果:详细记录直射点的位置、极昼极夜的范围以及昼夜长短的变化。

在探究过程中,学生需分工合作,有的负责操作地球仪,有的负责记录数据,有的则负责观察分析。这种分工合作不仅提高了实验效率,还促进了学生间的交流与协作。

3.协作学习(15分钟)

完成自主探究后,各小组围坐一圈,分享各自的实验数据和观察结果。教师引导学生对比不同倾斜角度下的光照分布差异,深入探讨“地轴倾斜是否是四季成因”这一核心问题。在充分讨论的基础上,小组修正假设,共同绘制出“地球运动—现象”关系图,将抽象的科学概念以直观的方式呈现出来。这一过程不仅加深了学生对知识的理解,还培养了他们的批判性思维和团队协作能力。

(二)评价实施1.过程性评价

为确保教学活动的有效性,教师需对学生学习过程进行全面评价。具体包括:

(1)实验操作记录:检查学生是否严格遵循实验步骤,特别是在控制变量方面是否做到位。通过查看实验记录表,教师可以了解学生在实验操作中的细节把握情况。

(2)思维可视化:分析学生绘制的“地球运动—现象”关系图,评估其对地球运动规律的理解程度以及概念图构建的准确性。这一过程有助于教师发现学生的思维盲点,为后续教学提供有针对性的指导。

2.表现性评价

除了过程性评价外,教师还需通过表现性评价来检验学生的学习成果。具体包括:

(1)实践报告:要求学生结合地理学科中的“黄赤交角”概念,撰写一份实践报告。报告应详细阐述实验目的、步骤、结果以及结论,同时分析黄赤交角对昼夜交替和四季变化的影响。这一任务旨在考查学生的知识综合运用能力和书面表达能力。

(2)成果展示:各小组利用PPT汇报实验结论,展示实验数据和关系图,接受其他组的质疑和提问。这一环节不仅锻炼了学生的演讲技巧,还促进了班级内部的学术交流和思想碰撞。教师根据汇报内容、逻辑清晰度以及互动情况给予综合评价。

五、实施成效与反思

(一)量化结果

通过对实验班(56人)与对照班(54人)的对比研究发现:

1.探究能力:实验班实验设计完整率提升42%,证据意识得分提高28%。

2.跨学科应用:90%的学生能结合数学方法分析科学问题。

3.学习兴趣:85%的学生表示“更喜欢科学课”。

(二)质性反馈

学生A:“通过实验,我明白了夏天昼长夜短是因为地轴倾斜!”

学生B:“小组讨论时,我们发现地球仪材质会影响实验结果,这让我学会了控制变量。”

(三)改进方向

1.开发数字化探究平台(如虚拟地球运动模拟器)。

2.增设“失败案例分析”环节,培养科学抗挫能力。

3.建立家校联动机制,延伸探究场景至家庭。

六、结论与建议

(一)研究结论

本研究通过理论建构与实践验证,笔者构建了问题导向型教学策略、“自主探究+协作学习”模式及双维度评价机制的三维策略体系,显著提升了学生的科学探究能力与跨学科素养。以“模拟地球转动方向和地轴倾斜程度”教学实践为例,学生的科学思维逻辑性和证据论证充分性均得到显著提升,充分验证了策略体系的有效性。(二)实践建议

1.教师培训:应加大对教师的培训力度,特别是开展“跨学科探究活动设计”专题研修。通过培训,提升教师设计跨学科探究活动的能力,为科学探究实践的深入实施提供有力保障。

2.资源建设:建立区域共享的实验材料库与数字化资源平台,丰富科学探究的教学资源。这不仅能提高资源利用效率,还能促进不同学校之间的资源共享与交流。

3.评价创新:引入“科学探究成长档案袋”这一新型评价方式,动态追踪学生的科学探究发展过程。这种评价方式能更全面、客观地反映学生的探究能力和成长轨迹,为教学改进提供有力依据。

参考文献:

[1] 教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

[2] 刘恩山.科学教育的探究与创新[M].高等教育出版社,2020.

[3] 王红.基于核心素养的小学科学教学策略[J].课程・教材・教法,2021(05).

本文系广东省教育科学规划2025年度中小学教师教育科研能力提升计划项目“小学科学探究实践开展的策略研究”(项目编号:2025YQJK0851)阶段性成果