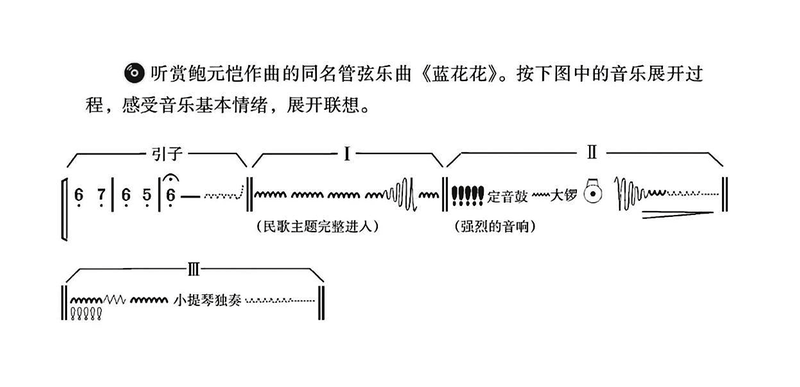

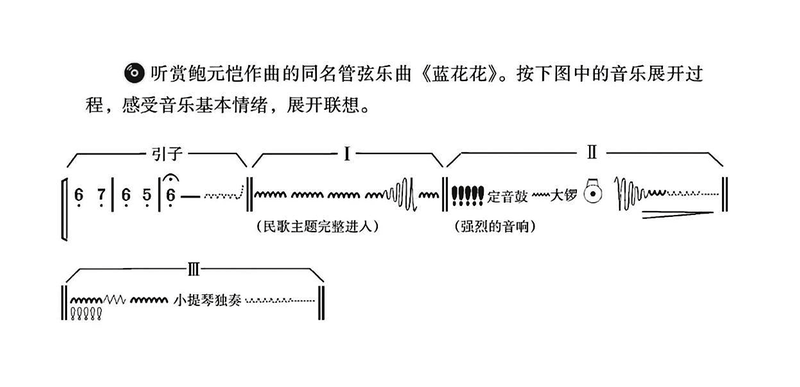

图1:《蓝花花》音乐情绪示意图

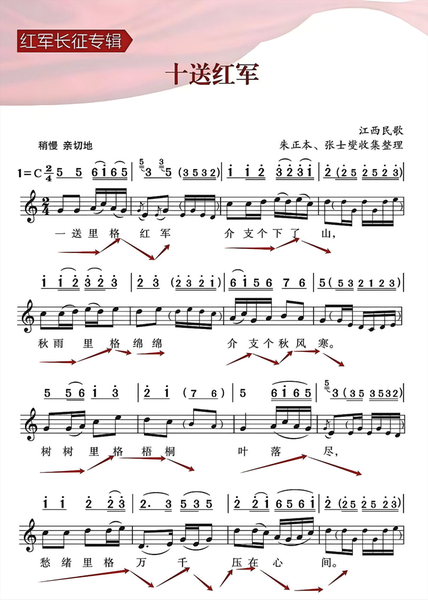

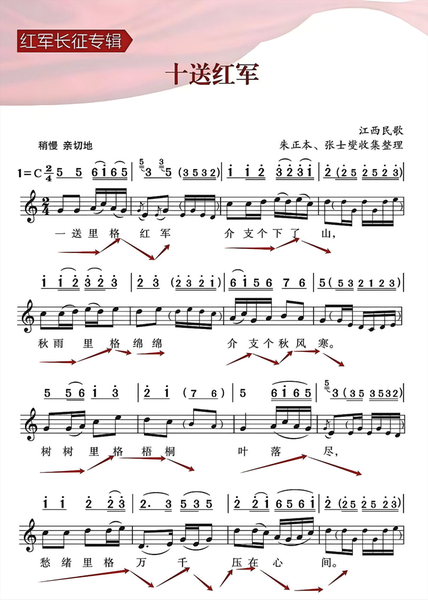

图2:《十送红军》旋律线示意图

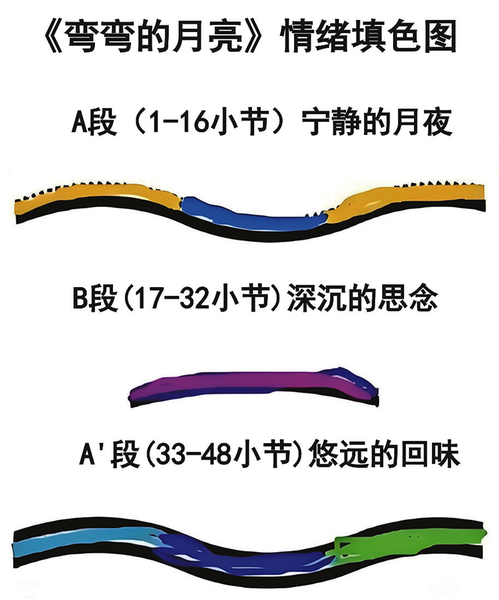

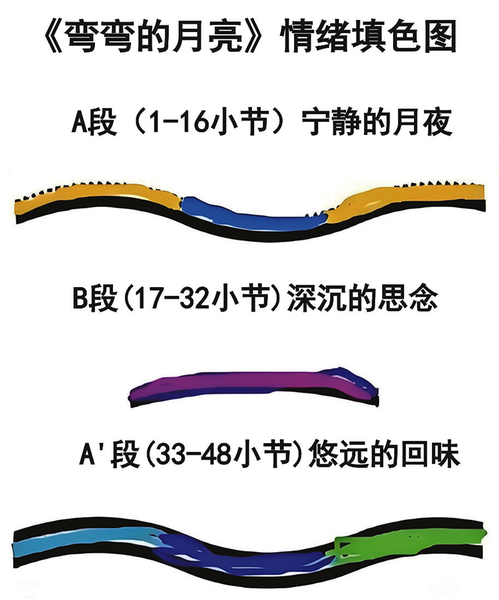

图3:学生听音乐后,结合自己的理解,用彩笔填涂后的情绪图

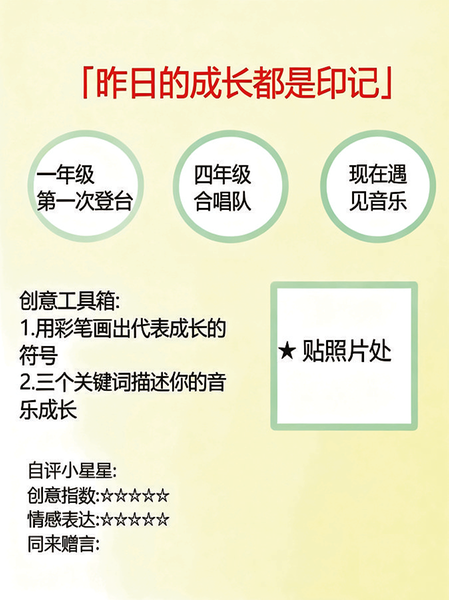

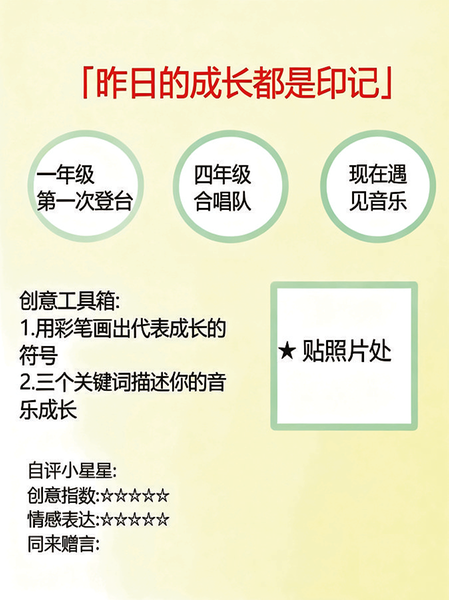

图4:歌曲《少年》课后设计的可视化作业模板

摘要:在“双减”政策与新课标的双重驱动下,随着七年级新教材的全面使用,笔者尝试将可视化策略运用于初中音乐作业设计。结合《十送红军》《蓝花花》《少年》等课后作业的实施案例,探索出一套适用于普通初中生的音乐学习作业改革路径,旨在实现“零技术依赖、低成本实施”,达成“减负增效”和“以美育人”的有机统一。

关键词: “双减”;初中音乐;可视化作业;减负增效;以美育人

一、困局与破局:当音乐作业遇见“双减”新政

长期以来,在学生观念中,音乐课仅限于课堂40分钟,不存在“写作业”的概念,考试也多以演唱一首歌曲为主,若未能学会指定曲目,则演唱《国歌》。笔者从事初中音乐教学17年,近年来面临新教学理念带来的挑战。传统音乐作业常陷入两难境地:书面抄写机械枯燥且基本无效,实践任务因设备不足难以开展。“双减”政策推行后,如何在有限条件下设计出“轻负担、高质量”的音乐作业,成为亟待破解的重要课题。

在执教七年级第一单元“精神、信仰、力量、情感”中的“长征专辑”部分时,笔者引导学生在课本空白处画出《十送红军》的旋律线。八个班级共四百余名学生参与活动,画出了形态各异的线条。这一现象让笔者意识到:初中生正处于从形象思维向抽象思维过渡的关键阶段,可尝试借助可视化策略搭建音乐感知的桥梁。由此,笔者开启了音乐作业的“可视化改造”教学实践。

二、理论与落地:可视化作业的设计逻辑

(一)三重理论支撑

1.双重编码理论

双重编码理论强调视觉符号与听觉记忆相结合,有助于加深学生对音乐要素的理解。在新教材中,管弦乐曲《蓝花花》的教学便充分运用了这一理论。教材通过图像传递了文字难以表达的信息,当学生在观看图片的同时聆听音乐,这种视听觉的双重刺激相较于单纯听辨音乐,能够取得更佳的教学效果,学生也更容易形成长期记忆。

当学生聆听《蓝花花》乐曲时(听觉通道,表现为音频符号),同时观看与音乐情绪、情节相关的图像(视觉通道,呈面为图像符号),视觉与听觉两大系统并非孤立运作,而是通过“参照性联结”实现相互激活、相互强化,进而共同构建出学生对音乐更深刻、更立体的记忆与理解,直观呈现了“双重编码理论”中视觉与听觉双通道的协同机制,如图1所示。

音乐是听觉的艺术,对于缺乏专业技术基础的普通学生而言,篇幅较长的器乐曲目听起来过于抽象。“听觉不够,视觉来凑。”在聆听这类曲目时,为学生提供视觉辅助方式,或者布置通过视觉形式表达音乐作品的作业(如用阶梯图解释音高变化),能有效促进视听双通道的联结,引导学生专注音乐本身,更好地体验与理解作品。

在学生画《十送红军》的旋律线时,如图2所示,大脑同时储存了多种编码:语言编码——“悠长的送别 旋律”;图像编码——波浪线的视觉形象;动作编码——手部绘画的肌肉记忆。这种多维度的信息加工,让学生的音乐记忆更深刻、更持久。

2.最近发展区理论

通过图形与色彩搭 建“脚手架”,有助于引导音乐基础薄弱的学生跨越理解鸿沟。例如,在歌曲《弯弯的月亮》作业设计中设置 了“填色模板”,使学生能够更直观地感受和理解音乐所表达的情感,逐步提升音乐素养,如图3 所示。

3.新课标导向

新课标强调“ 创 意 实践”,而可视化作业可为即兴创编提供有效载体。然而,许多学生常因自己不懂唱谱、唱歌不好听或不会弹琴,认为创编是一项艰巨的任务。新课标提出的“创意实践”要求,确实为基层教师带来了新的挑战,即如何在有限课时内,使零基础的学生也能体验创作的乐趣。

(二)作业设计实践

教学中,笔者尝试用“可视化作业”这把钥匙,帮助学生打开创意宝盒,把原本只存在于听觉上的旋律变得触手可及。

在教学歌曲《少年》时,笔者设计了如下作业,如图4所示:“请用手账形式呈现《少年》中最打动你的歌词,材料不限,技法不限,唯一要求——让你的本子会‘唱歌’!”

作业设计帮助学生将抽象的音乐转化为具象的表达,使那些唱歌缺乏自信的学生也能坦然地参与创作,如图4所示。通过搭建可视化路径,教师为创意装上“把手”,让音乐基础薄弱的学生有路可走,也让“吃不饱”的尖子生有山可攀。可视化作业使创作变得可触摸,学生能借助“色彩”“结构”等可视化指标替代抽象术语,让创作成果“活”起来,并体验到自己“被需要”的创作喜悦。

三、实践与生成:两个可视化作业案例实录

案例1:第一单元“精神、信仰、力量、情感”唱着歌重走红军走过的路。

在第一单元学习结束后,学生发现教材歌曲是按照长征路线顺序排列的。基于此,某小组结合文字与图片,将歌曲整合绘制成一张“音乐地图”。

案例2:《蓝花花》角色卡——听见音符里的“人物画像”。

在赏析管弦乐曲《蓝花花》时,学生对不同主奏乐器、不同力度演奏的音乐形象辨识不清,对音色传达的情绪情感也存在感知障碍。为此,笔者尝试将抽象音色转化为具象角色,提出一系列联想性问题:“如果蓝花花走进教室,她会穿什么颜色的衣服?周家的猴老子呢?情哥哥呢?他们的形象你觉得该用什么乐器表达?我们听到的作品里有相应的乐器表达吗?”

学生发挥想象,用AI生成了《蓝花花》角色形象并对音乐有了自己的理解。

四、成效与反思:看得见的成长

(一)量化数据

经过一学期的教学实践,七年级音乐作业呈现出“三升一降”的良好态势:作业提交率从46%提升至85%;课堂主动发言人次增长3倍;学生平均完成作业时长控制在15分钟以内。

(二)质性收获

1.学生层面

有学生表示:“原来音乐作业这么自由和有趣!”

2.教师层面

作业批改从“机械打钩”转变为“美育对话”。

3.家校层面

家长在班级群晒出孩子作品并评论:“原来音乐作业也可以这么有意思,虽然不是中考科目,也能丰富孩子的周末生活。”(三)改进空间

实践中也暴露出一些问题:个别学生因能力不足或羞于表达而产生焦虑或放弃完成作业;部分创意作业难以量化评价。

针对这些问题,下一步计划引入“音乐解说视频”作为纯视觉表达形式的补充,并开发星级评价量表。

五、实践成效与价值认同

本研究历经一学期的教学实践,系统探索了“双减”背景下初中音乐可视化作业的创新路径。实践结果表明,可视化策略不仅是一种有效的教学手段,更是实现美育内化的重要途径。

该改革本质上致力于推动音乐教育回归感知本源。在“双减”政策与新课程标准的双重引领下,借助纸笔等朴素工具,搭建起连接抽象音乐与具象认知的桥梁。这一方式帮助学生避开了晦涩乐理术语的障碍,学生能够通过线条的起伏直观感知旋律,借助色彩的变化体会情感。

实践所带来的转变远超预期。曾经怯于表达的学生开始主动收集民歌,那些曾认为“音乐课不重要”的学生也切实体验到美育的感染力。当知识转化为形象,教育才能真正抵达心灵。更重要的是,可视化作业的价值不仅体现在教学方法的创新上,更在于重构了音乐教育的生态。它使作业从机械的任务转变为情感表达的窗口,教学评价从分数量化转向关注成长的对话。这一转变,充分体现出素养导向下教育理念的改革。

然而,可视化作业改革仍面临一定的局限与挑战。例如,如何平衡艺术表达与音乐本体之间的关系,以及怎样建立更为科学合理的可视化评价体系等问题,仍有待进一步深入探讨。

六、结语

综上所述,可视化作业作为音乐教育的一种创新形态,不仅在实践层面具备可行性,更在理念层面彰显出将美育融入日常的教育价值,为初中音乐教育的提质增效提供了有益参考与可行路径。

参考文献:

[1] 列夫·维果茨基.思维和言语[M].北京:北京大学出版社,2010.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.