在国家“人工智能+”战略深度落地的背景下,应用型人才培养需突破传统学科导向、技能单一、供需脱节的局限,向人工智能融合、复合能力、动态适配转型。“三结合 五赋能”作为陕西国际商贸学院的核心培养理念,其内涵、范式与路径需围绕“人工智能+”的技术特性、产业需求与战略要求进行系统性革新,以实现培养适配人工智能时代产业需求的复合型应用型人才目标。

一、锚定“人工智能+”战略需求,重构“三结合 五赋能”核心要义

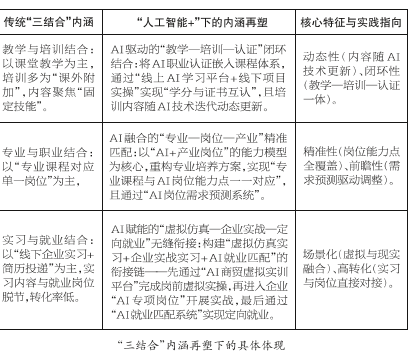

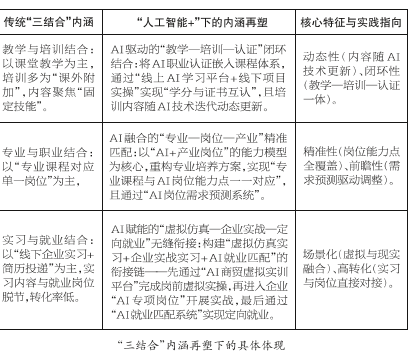

内涵再塑的核心是打破传统理念中静态、单一、线下的局限,将人工智能技术的工具性、产业的融合性、战略的导向性融入“三结合”(实施路径)与“五赋能”(目标体系),形成人工智能驱动、供需匹配、能力复合的新内涵。

(一)“三结合”路径的内涵再塑:从线性衔接到人工智能驱动的动态协同

“三结合”作为应用型人才培养的核心实施路径,在传统教育模式中长期呈现线下静态线性衔接特征——即教学、培训、实习等环节按时间先后单向推进,环节间缺乏联动、内容更新滞后,存在静态化、碎片化、滞后性局限,难以适配“人工智能+”战略下技术迭代快、岗位需求变、实践场景新的核心诉求和人工智能时代对应用型人才动态能力、跨域融合、实时响应的需求。

内涵再塑的本质,是结合“人工智能+”战略对动态适配、跨界融合、实践创新的要求,借助人工智能技术的数据驱动、场景模拟、动态优化能力,将线性衔接升级为人工智能赋能的动态协同路径,构建环节互联、内容适配、主体协同、成果闭环的新路径体系和需求实时感知、资源动态调配、环节协同联动、成果闭环验证的动态协同体系,解决人工智能技术迭代快、岗位需求多变、实践场景虚拟与现实融合的问题,实现培养与人工智能时代产业需求同频共振的应用型人才目标和从形式上的衔接到本质上的融合的转型。

(二)“五赋能”目标的内涵再塑:从单一能力到人工智能融合的复合能力

传统“五赋能”侧重单一维度能力培养,在“人工智能+”战略下,需升级为人工智能赋能的复合能力目标,确保人才具备运用人工智能解决产业实际问题、适配人工智能伦理、对接全球人工智能产业的核心能力。

专业知识赋能。传统内涵只关注单一专业学科知识,再塑后的内涵以“‘人工智能+’专业”跨学科融合为核心,掌握专业核心知识+人工智能基础技术+人工智能在专业领域的应用逻辑,形成能用人工智能工具解决专业问题的知识结构。

人文素养赋能。传统内涵侧重职业道德、团队协作等通用素养,再塑内涵新增人工智能伦理意识(如数据隐私保护、算法公平性、人工智能技术滥用风险规避等)与人工智能时代社会责任,避免技术异化。

商业意识赋能。传统内涵侧重市场需求分析、商业模式认知,再塑内涵升级为运用人工智能工具进行市场洞察、商业预测、决策优化的能力,能基于人工智能数据分析制定商业策略。

国际视野赋能。传统内涵侧重跨文化沟通、国际商务礼仪,再塑内涵升级为对接全球人工智能产业标准、运用国际人工智能平台、参与国际人工智能商贸协同的能力。

新科技运用赋能。传统内涵侧重Office、基础编程等简单操作,再塑内涵,升级为人工智能工具深度应用+人工智能场景创新的能力,避免“只会操作、不会创新”的局限。

重构后的“五赋能”不再是单一维度能力,而是以“人工智能+”为纽带,形成专业知识为基、新科技运用为核、人文素养为魂、商业意识与国际视野为翼的复合目标体系,每个赋能均需落地于“人工智能+”场景,服务“人工智能+”战略需求。

二、突破传统培养局限,建立人工智能驱动的协同共生范式 范式重构是指打破传统高校单一主导、线性培养、静态管理的范式,围绕“人工智能+”战略要求,构建多元主体协同、动态迭代、虚实融合的新范式——核心是从以高校为中心的培养范式转向以高校—企业—人工智能平台—行业协会为核心的生态协同范式,解决人工智能技术迭代快、单一主体资源不足、培养与产业脱节的问题。

(一)重构逻辑:从静态封闭到动态开放

传统培养范式的核心矛盾是高校培养节奏慢于人工智能技术迭代、高校资源少于企业人工智能实践资源、培养标准滞后于行业人工智能岗位标准;新范式以“人工智能+”战略需求为锚点,以“动态开放”为逻辑,通过主体协同、数据驱动、迭代调整,构建“技术—产业—能力”协同框架,实现“培养与人工智能产业需求同频共振”,形成技术适配产业、产业牵引能力、能力支撑战略的协同逻辑。

以人工智能技术迭代性为牵引,实现“三结合”路径动态调整能力,“五赋能”目标需聚焦持续学习人工智能新技术,使培养节奏与技术更新同频。

以人工智能产业跨界性为导向,实现“三结合”路径对接岗位能力模型,“五赋能”目标形成技术+业务的复合能力,使培养目标与岗位需求匹配。

以人工智能场景虚拟性为支撑,实现“三结合”路径突破线下局限,“五赋能”目标覆盖虚拟场景中的人工智能应用能力,使培养场景与实战环境适配。

(二)新范式的核心特征:“四维协同共生”

培养主体从高校单一主导到高校—企业—人工智能平台—行业协会四维协同。高校负责“人工智能+”专业课程体系设计、理论教学、基础人工智能实训;企业提供人工智能岗位真实任务、企业导师、人工智能实战平台;人工智能平台方提供人工智能学习资源、虚拟仿真工具、岗位需求数据;行业协会制定“人工智能+”专业培养标准、组织人工智能技能竞赛、监督培养质量。

培养目标是从单一技能掌握到人工智能赋能的问题解决能力。传统目标聚焦学生掌握固定技能,新范式目标聚焦学生能运用人工智能工具解决产业实际问题。

培养过程从线性递进到迭代循环。传统培养过程是“大一通识—大二专业—大三实习—大四就业”的线性流程,无法适配人工智能技术迭代。新范式以数据驱动的迭代循环为核心,通过人工智能反馈机制动态调整培养环节:每学期末通过人工智能能力评价系统,分析“五赋能”目标达成情况;由四方主体召开迭代会议,分析未达标原因;调整培养环节,在下一学期落地;重复评价—分析—调整循环,实现培养过程随人工智能技术、岗位需求动态优化。

培养资源从实体资源为主到实体+人工智能虚拟资源融合。传统资源依赖高校实验室、线下实习基地,受空间、成本限制;新范式整合“实体+虚拟”资源,突破局限。学生可通过虚拟资源提前熟悉“‘人工智能+’岗位”的高成本场景,再通过实体资源开展实战,降低企业实习风险、提升实习效率。

培养评价从高校单一评价到人工智能驱动的多元动态评价。传统评价以教师期末笔试为主,无法反映学生人工智能应用能力与岗位适配性;新范式构建人工智能驱动的评价主体、评价数据—评价方式多元动态评价体系,为迭代调整提供依据。

三、聚焦落地性,构建人工智能驱动的五维升级路径

路径升级是将内涵再塑的目标、范式重构的模式转化为可操作的具体措施,围绕课程、实践、师资、机制、技术五大核心环节,实现“人工智能+”与应用型人才培养的深度融合。

(一)课程体系升级:构建“‘人工智能+’专业”模块化、动态化课程群

课程是培养的核心载体,升级目标是打破传统学科壁垒,形成人工智能基础+专业融合+项目实战的模块化课程群,且随人工智能技术迭代动态更新。

课程结构从学科逻辑到人工智能岗位能力逻辑。按“人工智能+”岗位能力模型构建三层模块化课程群:第一层,人工智能基础模块,确保学生掌握人工智能工具应用的基础能力;第二层,“人工智能+”专业融合模块,确保专业知识与人工智能技术深度融合;第三层,人工智能项目实战模块,确保学生能运用人工智能解决实际问题。

课程内容从静态教材到动态资源。教材动态更新,每1至2年联合企业、人工智能平台方修订“‘人工智能+’专业”教材;引入实时资源,将企业人工智能项目案例、人工智能平台最新认证内容、行业人工智能政策纳入课程内容,通过人工智能课程资源库实时推送,确保内容与人工智能产业同步。

(二)实践体系升级:打造人工智能驱动的三级递进实践链

实践是“五赋能”落地的关键,升级目标是解决传统实践场景单一、与人工智能脱节、转化率低的问题,构建基础人工智能实训—虚拟仿真实践—企业实战实习的三级链。 一级实践以高校人工智能基础实验室为载体,课程配套的人工智能基础实操为内容,实现夯实“信息技术赋能”基础,确保学生掌握人工智能工具基本操作目标;二级实践以人工智能虚拟仿真平台为载体,高成本、高风险、跨地域的人工智能场景实践为内容,突破空间限制、降低成本限制,提升商业意识赋能、国际视野赋能,让学生在虚拟场景中积累人工智能决策经验;三级实践以校企共建的人工智能实战实习基地为载体,结合企业人工智能岗位真实任务,实行企业导师+学校导师双指导的内容,建立“实习—就业”定向通道,实现“五赋能”全面落地,确保学生能上岗、会做事,提升就业质量与转化率。

(三)师资体系升级:打造“人工智能+”双师型复合师资队伍

师资是“人工智能+”培养的核心支撑,升级目标是解决传统师资专业能力强、 人工智能应用能力弱的问题,必须以培训+实践双驱动教师人工智能转型,以全职+兼职结合引进企业人工智能实战导师,构建教师人工智能转型+企业人工智能导师引进+人工智能平台专家兼职的师资队伍。

(四)评价体系升级:建立人工智能赋能的五维动态评价模型

评价是培养质量把控的核心,升级目标是解决传统评价重理论、轻人工智能应用、轻能力的问题,必须紧扣“五赋能”人工智能化目标,建立评价指标,实施人工智能系统+多元主体协同评价,构建数据驱动、多元参与、动态调整的评价模型。

(五)保障机制升级:构建“人工智能+”培养的支撑体系

路径落地需机制、经费、政策三维保障,解决协同主体动力不足、人工智能资源短缺、政策支持薄弱的问题。建立协同激励机制,激发四方主体积极性。对企业给予人才输送优先权、品牌宣传权;联合企业开展人工智能技术研发,研发收益共享;对人工智能平台方,优先使用高校学生数据优化人工智能学习工具,为人工智能平台推荐潜在企业客户;对行业协会,参与协会人工智能岗位标准制定,提升协会标准的权威性;对教师,将人工智能课程开发、人工智能项目指导纳入职称晋升指标,人工智能教学成果优秀者给予奖励。

建立经费保障机制,多元化筹措“人工智能+”培养经费。设立专项经费,用于人工智能实验室建设、师资培训、人工智能教材开发;吸纳企业参与人工智能平台投入,争取政府专项补贴,吸引行业基金会,捐赠“人工智能+”奖学金。

锚定国家“人工智能+”战略,将“人工智能+”培养纳入新一代人工智能发展规划地方落实方案,争取人工智能人才培养基地资质;对接行业政策,紧跟行业人工智能政策,及时调整课程内容,确保培养的人才符合政策要求;对接认证体系,推动“人工智能+”专业培养标准与国家职业资格认证对接,提升学生人工智能技能的权威性与认可度。

四、结语

在“人工智能+”战略下,“三结合 五赋能”应用型人才培养理念的内涵再塑、范式重构、路径升级,本质是以人工智能技术为工具、以产业需求为导向、以战略要求为目标的系统性革新。内涵再塑明确培养什么能力,范式重构确立用什么模式培养,路径升级落地怎么培养。未来,必须始终锚定人工智能战略需求、聚焦复合能力、坚持动态适配,结合学校实际需求,坚持战略引领与实践创新并重,技术赋能与人文关怀共存,校内改革与产教融合协同,进一步升级适配“三结合 五赋能”的内涵与路径,确保应用型人才培养始终与人工智能时代同频共振,为国家“人工智能+”战略落地提供人才支撑,为建设智能化、个性化、高质量教育体系贡献力量。